Уход

Уход

В данном разделе мы рассмотрим такие мероприятия по уходу за растениями, как: полив, удобрение, укрытие, обрезка.

Полив

Деревьям и кустарникам в течение всего вегетационного периода необходим систематический полив до полного увлажнения корнеобитаемого слоя почвы. Пересыхание корней допускать нельзя. Там, где годичный уровень осадков достаточно высок, все равно не решается проблема влажности, необходимой растениям. Поливы, как и любая другая мера ухода за растениями должны быть правильными и своевременными. Излишества с поливами опасны для растений, т.к. затрудняют процесс дыхания корней. Вода может переместить легкорастворимые питательные вещества на глубину, недоступную корням, и вытеснить кислород из почвы. Полив производится в зависимости от погодных условий, механического состава почвы, глубины и ширины залегания корневой системы. Например, на песчаном грунте число поливов должно быть увеличено, а норма воды – уменьшена. В то же время на глинистом субстрате правила полива меняются с точностью до наоборот. Застойное переувлажнение почвы на участке, возникшее из-за близкого (менее 2 м) залегания грунтовых вод и (или) затрудненности поверхностного стока воды, может привести к заболачиванию участка. В таком случае необходимо создание дренажной системы. Растения для таких участков нужно подбирать с особой тщательностью, отдавая предпочтение тем, которые выносят повышение уровня грунтовых вод или частичное заболачивание. Стоит также обращать внимание на ландшафтные особенности территории: если вода стекает по склону, растения могут недополучить необходимое им количество влаги.

Прежде чем приступать к поливу необходимо определить отношение растения к влаге. Засухоустойчивые, выносливые, влаголюбивые и капризные. Они такие разные, т.к. условия увлажнения в природных, естественных для них местообитаниях способствовали возникновению у растений различного рода приспособлений, приведших к экологической дифференциации. По отношению деревьев и кустарников к влаге их делят на три основные экологические группы:

|

Гигрофиты – растения (влаголюбивые и капризные) избыточно увлажненных местообитаний. Корни их или погружены в воду или расположены в избыточно влажной почве (берега рек, озер, морей, сырые прибрежные луга). Для этих растений характерны широкие листья, интенсивное испарение влаги, поверхностная корневая система, часто наличие воздушных корней. К ним относятся: ольха черная, многие виды ив, тополь, черемуха обыкновенная, виноград амурский. |

| Мезофиты – растения (выносливые) среднеувлажненных местообитаний. У них много приспособлений для перенесения в отдельные периоды жизни дефицита влаги в виде завядания, снижения интенсивности транспирации, опушенности органов, частичного сбрасывания листьев и способности продолжать вегетацию после завершения засушливого периода. К ним относятся большинство деревьев и кустарников: кедр, лиственница, пихта, ель, береза, клен, липа, яблоня, рябина, айва обыкновенная, вяз гладкий, карагана кустарниковая, клен, лох узколистный, бук, дуб, ива ломкая, ясень. |

| Ксерофиты – растения (засухоустойчивые), обитающие в условиях постоянного или сезонного дефицита влаги. У них есть целый ряд приспособлений для переживания засушливого периода. Это морфологические, анатомические особенности, особые физиологические свойства, обеспечивающие получение воды из почвы, воздуха и очень экономное ее расходование. К ним можно отнести: тамарикс, можжевельник, гледичия, робиния, сумах, вяз низкий, роза колючейшая, кизил мужской, кедровый стланик. |

|

Сосна обыкновенная и сосна горная имеют широкую экологическую амплитуду по отношению к воде. |

В первый год после посадки растение особенно тщательно поливают, так как это обеспечивает высокую приживаемость. В этот период земля под растениями должна быть постоянно влажной, поэтому в первые месяцы необходим интенсивный полив. Особенно важно поливать растения в засушливое время в течение лета и осени. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Начинают полив при установлении теплой погоды с температурой воздуха более 7ºС. Летом лучше поливать не в разгар солнцепека, а утром до 10 часов или вечером после 18 часов. Весной и осенью, при умеренных температурах полив можно проводить в течение всего дня. Вечерние поливы считаются более практичным вариантом, ведь интенсивность испарения воды снижается и за ночь можно добиться более эффективного проникания влаги в почву.

Для декоративных растений есть определенное число поливов, которые нужно проводить обязательно. Обычно в плановых поливах выделяют три минимально допустимые процедуры, без которых обойтись нельзя:

- Полив во время наиболее активного роста, наращивания побегов и зелени.

- Полив на стадии бутонизации или в начале цветения.

- Полив после того, как созреют плоды и семена у декоративных растений (а для культур, у которых не допускают плодоношения – полив за месяц или полтора месяца до предполагаемых заморозков).

Такие базовые поливы называют еще влагозарядными: проведя только эти три процедуры для любого растения, гарантируется его выживание и правильное развитие. Для засухоустойчивых можно ограничиться только тремя поливами. Для остальных же кроме базовых поливов вводят и плановые, и «погодные» процедуры. Частота полива определяется погодой (наибольшей интенсивности поливов растения всегда требуют летом, в жаркие дни), темпами потребления и испарения влаги, характеристиками почвы. Летникам на стадии пышного цветения может понадобиться ежедневный полив. Травянистые многолетники, чувствительные к засухам, обычно достаточно поливать 1-2 раза в неделю. Такая же частота полива считается оптимальной для всех видов цветников в периоды, когда нет обильных осадков. Выносливые растения, кусты и деревья, требующие не только базовых водных процедур, поливают 1-2 раза в месяц.

В среднем необходимо около 50 л. воды на 1 кв.м. приствольной лунки дерева. Для кустарников норма составит около 20 л. на 1 кв.м. Для крупномерных деревьев расчет требуемой влаги не менее 15–20 л. на 1 м. высоты дерева за один полив. Около 500 л. воды на каждый квадратный метр почвы при влагозарядных базовых поливах, осуществляемых, как правило, осенью.

Чтобы избежать излишнего испарения влаги и образования корки сразу после полива почву приствольных кругов необходимо замульчировать каким-либо мульчирующим материалом: торфокомпостом (3-5 см.), корой и щепой сосны, скорлупой кедровых орехов и т.д. В случае, когда мульчирования нет, необходимо удалять сорную растительность и рыхлить почву в приствольных кругах. Глубина рыхления должна быть не более 6 см во избежание повреждения корней.

Существуют четыре основных вида полива: поверхностный (обильный), дождевание, подпочвенный, «сухой».

|

Поверхностный - этот вид подразумевает полив в приствольные круги. Для его проведения под деревьями нужно организовать углубления с бортиками, чтобы получилась так называемая "чаша". Диаметр приствольного круга должен равняться диаметру кроны, поэтому с каждым годом он может изменяться. Можно поливать деревья и в борозды. Этот способ подходит для ровного участка, на котором все деревья растут рядом. Для этого в междурядьях следует нарезать борозды шириной до 30 см, в которые при поливе из шланга можно подавать воду. После того, как вода впитается, борозды необходимо засыпать. |

|

При дождевании увлажняется не только почва, но и воздух вокруг растений, а иногда и зеленая масса. Особенно важно опрыскивание листьев водой для крупномеров хвойных пород. Опрыскивания проводятся путем мелкокапельного дождевания в утренние и вечерние часы. Дождевание способствует очистке надземной части от загрязнителей, освобождению устьиц от пыли, что помогает улучшить транспирацию, а также способствует удалению некоторых вредителей. Эту процедуру можно совмещать с внекорневыми подкормками минеральными удобрениями и микроэлементами. |

|

Главное условие при дождевании – постоянный напор воды, которая льется не сплошным потоком, а разбрызгивается в виде водной взвеси. Дождевание хорошо проводить на наклонных участках, потому что такой полив не размывает верхний слой почвы (самый плодородный). Но это и более затратный метод полива, так как для его проведения необходимо приобрести специальное оборудование. Надо помнить, что такой способ обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы. К корням крупных деревьев, на глубину 50–60 см и более, вода не доходит. |

|

|

При подпочвенном поливе вода подается по проложенным в земле трубам прямо к корням растений. Расход воды при этом сокращается в 3 раза, что является существенным плюсом. Но есть у подпочвенного полива и минус: укладка труб – процесс трудоемкий и затратный. Зато при поливе через трубы не нужно нарезать борозды и рыхлить грунт. |

|

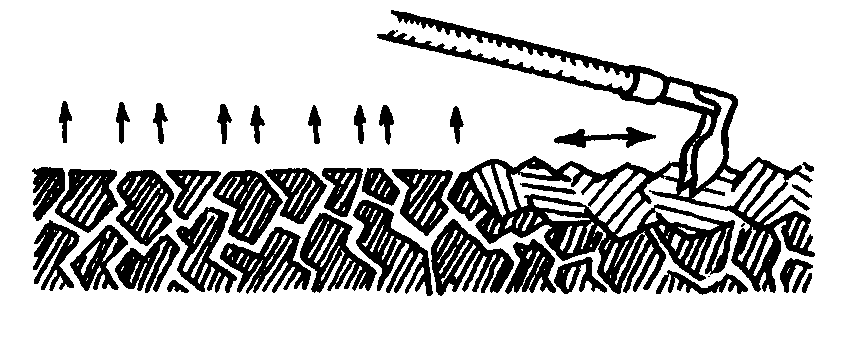

Существует еще так называемый «сухой полив», который заключается в рыхлении почвы. Иначе почва потрескается и пересохнет до самых корней. Трескаясь, может повредить корни. Чем чаще водяной полив, тем больше уплотняется почва, затрудняя доступ воздуха к корням. Поэтому обязательно необходимо чередовать водяной полив с «сухим». |

| Дело в том, что в почве постоянно образуются почвенные капилляры, по которым идет испарение влаги из почвы. Вода поднимается до тех пор, пока не происходит полное иссушение верхних слоев земли. Чтобы помешать активному испарению воды из почвы, разрыхляют верхний слой почвы на 3−5 сантиметров. При этом верхняя часть почвенных капилляров разрушается, и они уже не имеют прямого выхода из почвы в атмосферу. Испарение воды резко замедляется. Вода задерживается в почве и ее хватает растениям на 2−3 недели (до следующих дождей или полива). Кроме этого рыхление верхнего слоя почвы обеспечивает свободное поступление воздуха к корням растений и улучшает жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Капилляры восстанавливаются примерно через пять дней, после чего работы необходимо повторить. | |

Основные правила полива декоративных растений:

- Засухоустойчивые растения довольствуются всего несколькими поливами в год, которые обычно «привязывают» к их стадии развития. Таким растениям нужен, как правило, плановый полив.

- Выносливые виды, но быстро теряющие декоративность без полива в засуху требуют водных процедур, которые проводят в зависимости от погоды. Таким растениям обеспечивают поддерживающие поливы только тогда, когда осадков недостаточно.

- Влаголюбивые и капризные по отношению к влаге растения, а также контейнерные, кадочные и горшечные культуры, красивоцветущие летники и экзоты поливают регулярно, за исключением дней, когда выпадает достаточно большое количество осадков. Без системного полива вырастить такие растения будет очень сложно.

Главное правило – это соблюдать частоту поливов исходя из потребности растений, когда он им необходим из-за нехватки природных осадков. Насколько необходим полив данному растению, можно определить простым способом: взять под деревом горсть земли и сжать ее в кулаке. Если ком рассыпается после разжатия пальцев – требуется полив почвы. При достаточной влажности ком останется целым. Если при сжатии почвы она растекается между пальцами, то почва переувлажнена. Либо проверить уровень просыхания почвы и степень влажности на разной глубине. Так, если грунт сухой на уровне в 10 см, то можно приступать к поливу. О том, что растению не хватает влаги говорят следующие признаки: поникание или увядание листьев днем с плохим восстановлением вечером или даже к утру; замедление роста; изменение размера цветков или листьев; остановка цветения; общий угнетенный вид. Во время активного развития и цветения потребность во влаге выше, чем в течение остальных стадий вегетации.

Полив растений необходимо проводить как можно более аккуратно и бережно. Декоративность растений можно испортить, если допустить следующие ошибки: мощные струи воды из поливочных шлангов, интенсивный полив, приводящий к появлению луж и растеканию воды далеко за зону полива и приствольные круги, замачивание и забрызгивание листьев и побегов, полив прямо на стволы.

Придерживаясь некоторых простых правил можно предотвратить повреждения декоративности:

1) При поливе необходимо действовать не спеша и аккуратно.

2) Давать воде впитываться в почву, разделяя полив на несколько приемов. Во время процедуры нужно проверять, как вода проникает в грунт и делать паузы, как только появляются признаки образования лужиц.

3) Рассеивающие насадки – обязательное условие при поливе.

4) Для всех кустарников и деревьев лучше проводить полив в поливочные лунки по периметру посадочных ям.

Воду лучше не наливать и не направлять с большой высоты и расстояния. Чем меньше капли будут попадать на листья и побеги, тем лучше, поэтому действовать при поливе лучше как можно аккуратнее, следя за тем, чтобы вода не касалась растения, а наливалась ближе к периметру корневой зоны.

Если растение посажено осенью, то полив обязателен, особенно при наличии продолжительной теплой сухой погоды.

Полив не производится при наступлении устойчивых заморозков с температурой воздуха ниже -5 ºС.

Удобрение

Влияние удобрений на почву и растения очень разнообразно, несомненно полезно для благополучной жизнедеятельности последнего, но при определенных условиях может быть и вредным. Правильное применение удобрений должно регулировать кислотность почвенного раствора, повышать жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, улучшать структуру почвы, создавать оптимальное соотношение усвояемых растениями форм элементов питания и тем самым способствовать лучшей деятельности корней и оптимальному (но не максимальному) развитию надземной части.

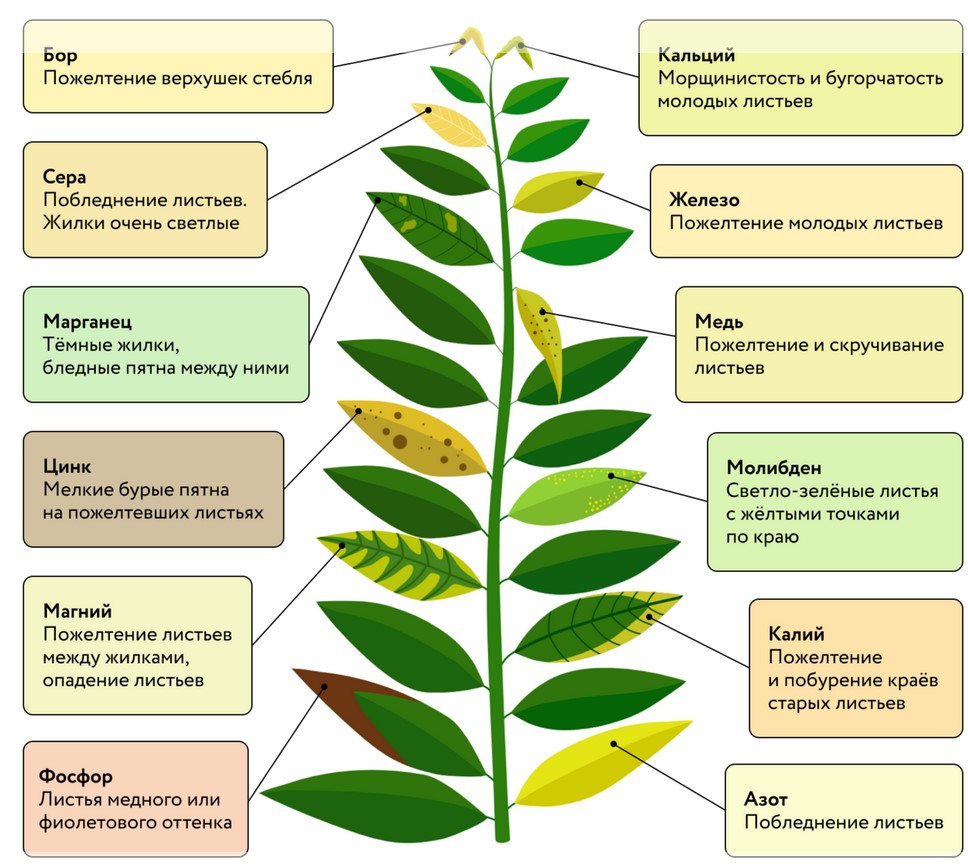

Для декоративных древесных пород применяют: органические - полуперепревший навоз, навозную жижу, птичий помет и др.; неорганические - это минеральные соли, полученные синтетическим способом и содержащие питательные вещества; бактериальные удобрения - это чистые культуры бактерий, которые при внесении в почву способствуют в процессе своей жизнедеятельности образованию соединений азота (нитрагин и азотоген) и фосфора (фосфоробактерин), усваиваемых растениями. Основную долю удобрений вносят, когда готовят почву к посадке растений. Виды удобрений, нормы внесения определяются плодородием почвы. Микроудобрения, особенно марганец и бор, нужно вносить, если есть признаки недостатка их у растений.

Диагностических данных о недостаточности минеральных элементов у конкретных древесных пород в литературе немного, однако признаки их недостатка у древесных и травянистых растений весьма схожи.

|

Недостаток азота в почве вызывает бледно-зеленую окраску листьев или их пожелтение, уменьшение листовой пластинки и раннее опадение листьев. Наиболее широко применяют такие азотные удобрения, как аммиачная селитра, сульфат аммония, натриевая и кальциевая селитры, аммиачная вода и мочевина. Мочевина – самое концентрированное азотное удобрение. При внесении в почву она быстро переходит в нитрат, легко поглощаемый растением. Пригодна для всех почв.

При недостатке усвояемых форм фосфора наблюдается покраснение листьев весной и летом, а засыхающие листья приобретают почти черный цвет. Фосфорные удобрения малорастворимы, хорошо удерживаются почвой, поэтому вносить их можно и осенью под зябь, и весной перед посадкой, а также в подкормках. Фосфоритная мука – природное удобрение, получаемое из фосфоритов. Порошкообразные фосфоритную муку и суперфосфат эффективнее вносить вместе с органическими компонентами, например торфом, в соотношении 1 часть фосфоритной муки или суперфосфата и 4 части органической массы.

Недостаток калия вызывает побурение, пожелтение и отмирание краев листьев, морщинистость и закручивание листьев книзу. Калий повышает хладоустойчивость растений, устойчивость их к вредителям. При его недостатке ухудшается рост корней и надземной части. Сернокислый калий – наиболее ценное калийное удобрение, так как не содержит хлора и потому пригодно для всех растений, в том числе и тех, которые к хлору чувствительны. Оно эффективно на всех почвах. Содержит в себе магний и кальций, что повышает его ценность. Калимаг – эффективное удобрение для легких супесчаных и песчаных почв, хлора не содержит. Золу используют как местное удобрение. Наряду с золой древесных пород источниками калия являются навоз, торф, фекальные массы, бытовые отходы.

Недостаток кальция приводит к отмиранию корней и верхушечных почек. Кальциевая селитра содержит около 20% кальция и 13% азота. Имеет свойство ощелачивать почву, поэтому наибольшую пользу приносит на закисленных грунтах.

Нередко сходные повреждения появляются и при недостатке микроэлементов: серы – светлеет окраска листьев; магния – на листьях появляются светлые пятна; железа – светлеют листья или появляются пятна; марганца – на листьях светло-желтые пятна, переходящие позже в серые; меди – светло-желтые пятна.

Прежде чем удобрять, необходимо решить, что вы ждете от растения. Богатые и влажные почвы, где создаются условия обильного потребления азота, для многих пород нежелательны. На таких почвах растения отличаются сильным вегетативным ростом, «выгоняют побеги», как говорят, «жируют», и не отличаются хорошим плодоношением. Побеги у деревьев и кустарников нередко к осени не успевают одревеснеть и зимой повреждаются морозами. Для карликовых растений вовсе не нужен сильный прирост, потому что теряется их компактность, декоративность.

В практике применения удобрений различают три способа их внесения:

1) основной (до посадки);

2) в место посадки (ямы, траншеи);

3) подкормки в период вегетации.

Первые два способа обязательны, они должны полностью обеспечить растения питанием на сезон. Подкормки же являются дополнительным приемом и должны применяться только в крайних случаях, когда, к примеру, из-за обильных осадков питательные элементы вымылись или почва на участке настолько бедная, что на растениях наблюдаются признаки голодания.

Компост или навоз лучше вносить с осени, а весной и летом следует подкармливать растения жидкими удобрениями: настоем коровяка, сброженным настоем крапивы или других сорняков. Осеннее органическое удобрение больше работает на плодородие почвы, а весеннее – на питание растений. Можно половину или большую часть компоста вносить осенью, а остальное – весной.

Вносить минеральные удобрения стоит только при условии осеннего внесения органических, так как почва с высоким содержанием органики частично снимает отрицательное воздействие минеральных удобрений.

Удобрение хвойных

Подкормка для хвойных растений отличается от той, что обычно применяется для фруктовых деревьев, ягод и овощей. Удобрения для хвойных деревьев не должны содержать азот. Он нужен растениям, но в сравнении с лиственными деревьями – в мизерных количествах. Специальные удобрения для подкормки хвойных растений содержат в своем составе небольшое количество фосфатов, калий и магний. Этих питательных веществ деревьям достаточно. Во-первых, азот способен сжечь корневую систему и погубить растение. Во-вторых, большое количество азота вызывает бурный прирост, который не успевает одревеснеть до наступления холодов и верхушки замерзают. По этой причине нельзя использовать в качестве удобрения для хвойных навоз ни в каком виде, даже в разведенном. Навоз – это хороший источник азота для лиственных растений, но он погубит вечнозеленое дерево. Хвойные можно и не удобрять, ведь они не сбрасывают листву, поэтому им не требуется строительный материал для восстановления весной. Они не нуждаются в большом количестве питательных веществ еще и потому, что в основном не дают обильных и регулярных урожаев. Необходимый азот хвойные могут получать из воздуха.

Учитывая, что удобрение почвы проводится в начале мая и в середине лета, стоит подумать, какие осенние удобрения не повредят хвойным деревьям. Можно использовать мульчирование околокорневой зоны – это предохранит корни от промерзания. В качестве мульчи используют кору деревьев, сено, опавшие иголки, перегной, щебень, камни.

Осенью подкормка хвойных включает суперфосфаты. Удобрения в сухом виде рассыпают по периметру растений и поливают. Можно внести под перекопку и также полить. За зиму фосфор трансформируется и весной становится доступным для корневой системы.

Подкормка хвойных в августе и сентябре не проводится, потому что цикл роста завершен и новые побеги созревают к зимовке. Стимуляторы роста в данный период не нужны.

Органические смеси, которые подходят для вечнозеленых растений:

-

биогумус;

-

компост (обязательно перепревший), который состоит из зеленой травы и кухонных отходов.

Органические смеси укладывают вокруг ствола и слегка перемешивают с верхним слоем почвы. Органические добавки вносятся весной.

Почвенные предпочтения некоторых видов растений и рекомендации по добавлению субстратов описаны на странице «Посадка».

Более подробно ознакомиться с особенностями по выращиванию и удобрению интересующего вас растения можно на нашем сайте во вкладке «Каталог». Здесь имеются рекомендации для отдельных видов и сортов.

Следует помнить, что чрезмерное удобрение может навредить растению. Поэтому главное не переусердствовать.

Обрезка

Обрезку растений применяют с целью поддержания у них наиболее желательных, характерных особенностей.

Виды обрезки могут быть следующие:

- формирующая обрезка;

- обрезка на цветение для стимулирования обильного появления цветков;

- омолаживающая обрезка старых деревьев и кустарников;

- санитарная обрезка.

При проведении всех этих видов обрезки применяют разные способы, приемы. Тему по обрезке с целью формирования растений планируется осветить отдельным блоком из-за большого объема. Здесь же вкратце опишем остальные виды обрезки.

По степени обрезки различают слабую, среднюю, сильную обрезку; по времени проведения – зимнюю, весеннюю, летнюю, осеннюю. Степень и сроки обрезки по-разному влияют на рост и плодоношение растений, поэтому эти операции проводят с учетом возраста и биологических особенностей деревьев и кустарников.

Обрезку проводят, когда растения еще находятся в покое. Для листопадных деревьев это конец зимы или ранняя весна. Вечнозеленые деревья обрезают весной и летом. Растениям после обрезки необходимы обильные подкормки и полив.

Основная цель обрезки кустарников – обеспечить на длительное время их жизнедеятельность и декоративность, обильное цветение красивоцветущих видов. Степень, способы и кратность обрезки обусловлены биологическими особенностями растений, циклом их развития.

Проводя обрезку красивоцветущих кустарников, надо учитывать время их цветения, место и время заложения цветочных почек. Красивоцветущие кустарники можно разделить на две большие группы. К первой группе относятся те, у которых цветение наблюдается на текущем приросте (типичные – садовые розы), ко второй – те, у которых цветение проходит на приростах прошлого года (сирень, миндаль трехлопастной).

Растения первой группы обрезают рано весной до начала роста, причем срезают почти всю однолетнюю древесину прошлого года, оставляя у основания обрезаемых веточек по две-три почки, т.е. проводят сильную обрезку.

У кустарников второй группы, цветущих на прошлогодних веточках, рост происходит одновременно с цветением, поэтому, чтобы не ослабить цветения, их в это время обрезать нельзя. Обрезку проводят после цветения, отдавая предпочтение вырезке части ветвей целиком, а не детальной обрезке каждой веточки.

Приведем некоторые данные о сроках обрезки красивоцветущих кустарников.

Раноцветущие виды - миндаль трехлопастной (цветочные почки образует на многолетних ветвях, обрезают сразу после цветения); жимолость обыкновенная и татарская (цветочные почки образует на однолетних побегах, обрезают сразу после цветения); хеномелес японский (цветочные почки образует на нижней трети многолетних веток, срезают после цветения). Обрезку рододендронов надо проводить сразу после цветения, так как цветочные почки закладываются у них летом, после цветения, и обрезка осенью или весной ослабит цветение из-за того, что будут вырезаны с побегами и цветочные почки. Обрезка рододендронов требуется лишь для удаления засохших цветков и вырезки старых ветвей, утративших декоративность. Старые ветви вырезают также после цветения.

Виды, цветущие в начале лета – вейгела цветущая (цветочные почки образует на текущем приросте, обрезают после цветения, через 2-3 года, до хорошо развитых побегов возобновления); калина обыкновенная «буль-де-неж» и ракитник русский (цветочные почки образуют на текущем приросте, срезают после цветения). У чубушников цветочные почки могут закладываться как летом, после окончания цветения, так и весной, одновременно с началом роста новых побегов (Н. Е. Булыгин, 1965), поэтому обрезку чубушников надо проводить сразу после цветения, чтобы не было потерь цветочных почек в случае их весенней закладки. Цветки закладываются на коротких ветвях, которые образуются на мощных однолетних побегах, т. е. сильнорослые побеги зацветают на 2-й год их появления. Жимолость каприфоль, ж.козья (Lonicera caprifolium) представляет собой лиану высотой около 3 м. Цветки у этой жимолости, как и всех жимолостей, цветущих в июне, закладываются после цветения в течение лета – ранней осени. Поэтому все обрезки каприфоли проводят сразу после цветения. Наиболее сильно различаются по срокам цветения сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) и ее сорта, сирень венгерская (S. josikaea) из Европы и амурская сирень (трескун, S. Amurensis Franch.) Раньше всех зацветают сорта сирени обыкновенной, затем начинает цвести сирень венгерская, а затем - амурская. У перечисленных видов и сортов сирени обыкновенной цветочные почки будущего года начинают формироваться с момента окончания роста побегов. Поэтому все обрезки – с целью прочистки, омолаживания или декоративного исправления куста – необходимо проводить у сиреней сразу после цветения, так как более поздняя обрезка повлечет вырезку цветочных почек и ослабит цветение будущего года. Цветочными у сирени являются чаще всего две верхние пары почек на побеге, и только у некоторых сортов цветочными бывают 3 – 4 верхние пары почек.

Виды, цветущие во второй половине лета – дейция шершавая (цветочные почки образует на побегах, закончивших рост, после цветения ветви обрезают до сильного побега); дрок красильный (цветочные почки образует на растущих побегах, обрезают осенью или весной до начала роста).

Виды, цветущие летом/осенью. Цветки у гортензий закладываются на растущих побегах, поэтому обрезка побегов прошлогоднего прироста проводится весной. Для обеспечения обильного цветения нужно ежегодно сильно обрезать однолетние приросты, оставляя на них по 3 – 4 почки, так как у гортензии мощные и обильноцветущие побеги развиваются из почек, расположенных у основания побегов. В верхней же части побегов образуются почки, дающие слабые побеги с рыхлыми соцветиями. Курильский чай (цветочные почки образует на верхушках текущего прироста, обрезают осенью после цветения или весной до начала вегетации).

Различию в сроках цветения соответствуют и различные сроки закладки цветков – у группы раноцветущих спирей цветочные почки начинают закладываться с августа (И.И.Ермакова, 1970), а у цветущих во второй половине лета они закладываются с началом роста побегов. Срок закладки цветочных почек определяет сроки обрезки этих двух групп спирей. Раноцветущие спиреи надо обрезать в июне - июле, после окончания цветения, а поздноцветущие спиреи - весной, до начала роста.

К первой группе спирей (раноцветущие) относятся:

Спирея альпийская – Spiraea alpina Спирея Вангутта – S. x vanhouttei (Briot) Zab. Спирея городчатая – S. crenata L. Спирея дубравколистная – S. chamaediyfolia L. Спирея зверобоелистная – Spiraea hypericifolia Спирея кантонская – S. cantoniensis Lour. Спирея многоцветковая – S. x multiflora Zab. Спирея ниппонская – S. nipponica Maxim. Спирея острозазубренная, или аргута – S. x arguta Zab. Спирея прелестная – S. bella Sims. Спирея серая – Spiraea x cinerea Спирея сливолистная – S. prunifolia Sieb. et Zucc. Спирея средняя – S. media Fr.Schmidt Спирея Тунберга – S. thunbergii Sieb Спирея трехлопастная – S. trilobata L. Спирея Эмилии – Spiraea aemiliana

Ко второй группе (начинающие цвести во второй половине лета):

Спирея белая – S. alba Спирея белоцветковая – S. albiflora (Miq.) Zbl. Спирея березолистная – Spiraea betulifolia Спирея Билларда – S. x billardii Спирея Бумальда – S. x bumalda Burv. Спирея войлочная – Spiraea tomentosa Спирея густоцветковая – Spiraea densiflora Спирея Дугласа – S. douglasii Hook. Спирея иволистная – S. salicifoiia L. Спирея карликовая – S. х pumilionum = S. lanciflora x S. decumbens Спирея низкая – S. humilis Спирея сиренецветная – S. x syringaeflora Lem. Спирея широколистная – Spiraea latifolia Спирея японская – S. japonica L.

Ювенильность (этап молодости) можно усиливать обрезкой. Леопольд А. (1968) высказывает мысль, что «обрезка не только побуждает к росту расположенную ниже и потому более ювенильную древесину, но, по-видимому, непосредственно увеличивает степень ювенильности. Многие растения реагируют на обрезку образованием (хотя бы на время) более ювенильных форм стебля и листьев (удлиненные междоузлия, вертикальный рост, простая форма листьев)».

С целью омоложения многолетние ветви обрезают, как правило, у старых деревьев. Садовой пилой ветви подпиливают сверху и снизу, чтобы при отрыве не отдиралась кора. Эту обрезку еще называют «обрезкой на обратный рост», или на многолетнюю древесину. Она вызывает образование сильных побегов, восстановление кроны.

Посадка на пень – особый прием обрезки, когда у растения обрезают всю надземную часть, оставляя лишь часть побега длиной 5 – 7 см. Применяют для кустарников с целью получить сильные основные побеги, у деревьев – сильный лидер. В более позднем возрасте посадку на пень проводят с целью омоложения, в основном кустарников. Этот прием и ослабляет растения, и наносит вред их общей декоративности и долговечности. Такой подход к обрезке декоративных кустарников вне зависимости от их видовых особенностей устарел, не отвечает современному уровню знаний и совершенно недопустим.

Систематическое и постепенное омолаживание побегов с помощью обрезки позволяет без посадки на пень иметь хорошо развитые, декоративно полноценные кустарники.

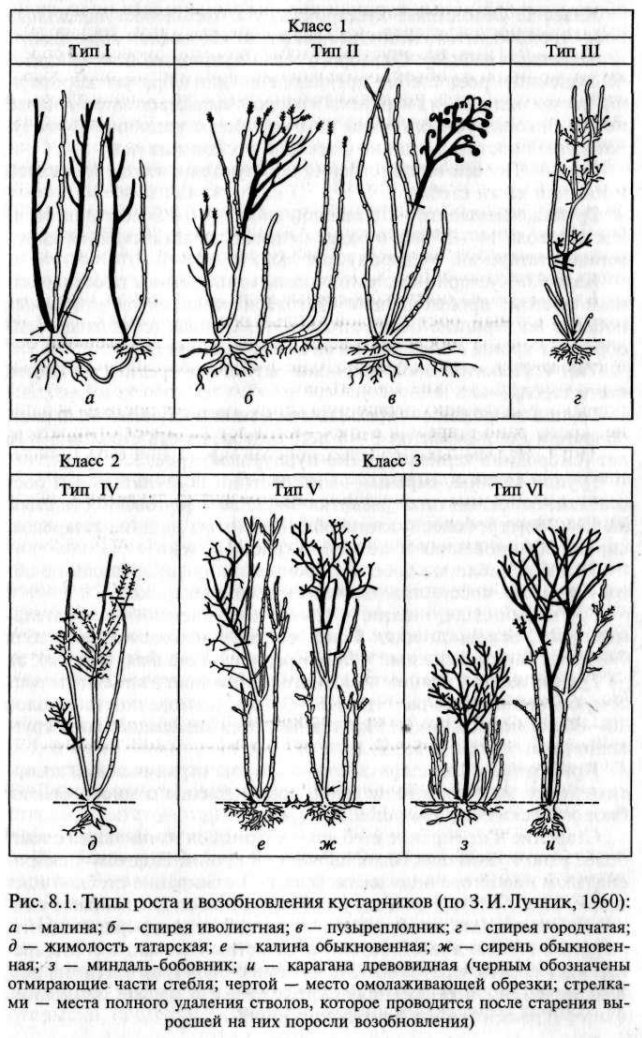

Чтобы грамотно проводить обрезку кустарников, необходимо знать долговечность их стволов, продолжительность поступательного роста и основного цикла развития, а также особенности восстановительного цикла. По продолжительности поступательного роста стебля кустарники можно разделить (по 3. И. Лучник) на три класса, по продолжительности основного цикла – на 11 групп, а по характеру возобновления – на шесть типов. Главное различие в типах возобновления стволов (стеблей) – место появления побегов возобновления на стволе. Стареющие стебли и их части (на рис. закрашены черным) подлежат вырезке в начале отмирания или прекращения поступательного роста.

|

Рис. взят из учебного издания Т.А.Соколовой "Декоративное растеневодство. Древоводство. 2004г."

Группа малины относится к первому типу. Надземных стеблевых побегов замещения (возобновления) не образует. Основной цикл развития двулетний, после этого стебель полностью отмирает.

У кустарников II типа (спирея иволистная, мензиеса, дубравколистная и трехлопастная; рябинник рябинолистный; шиповник даурский, морщинистый) после окончания основного цикла развития (через 3 года, а у пузыреплодника через 4 года) следует вырезать стареющие вершины до места отхождения крупной стеблевой поросли, что улучшит развитие последней и освещенность куста. При хорошей освещенности куст развивает сильные побеги от основания ствола – тогда могут быть вырезаны и старые стебли. У кустарников этой группы замена стареющих стеблей осуществляется хорошо (все они, кроме пузыреплодника, дают много корневищных отпрысков).

У кустарников III и IV типов: спирея средняя, городчатая; лапчатка кустарниковая по окончании основного цикла развития стебля - через 3-6 лет; жимолость алтайская, обыкновенная, татарская, Рупрехта по окончании основного цикла развития стебля - через 6-7 лет обрезке подлежат не только стареющие вершины, но и часть стебля до места отхождения стеблевой замещающей поросли. Но если у этих кустарников образовавшаяся на самой вершине поросль приняла древовидную форму как продолжение стебля, то такой стебель в целом может существовать еще в течение времени, равного удвоенному или утроенному периоду основного цикла. У таких стеблей надо вести подчистку мелких боковых ветвей в старой части кроны, а затем для самого ствола можно применить приемы омоложения, как для растений типа VI.

Кустарники типа V: смородина черная и темно-пурпуровая, основной цикл развития 3 – 6 лет; калина обыкновенная, свидина белая, сирень обыкновенная и мохнатая, основной цикл развития 9 – 20 лет хорошо образуют стеблевую поросль, но иногда ее образование запаздывает или поросли бывает мало для создания желаемого габитуса растения. В таких случаях проводится постепенная омолаживающая обрезка, как у кустарников типа VI.

У кустарников типа VI: вишня степная, миндаль низкий и Ледебура, основной цикл 7 лет; кизильник, ирга колосоцветная и круглолистная, карагана древовидная, кизильник черноплодный, основной цикл развития 18 – 35 лет, стебли которых не дают, как правило, стеблевой поросли и отмирают целиком до основания, стеблевую поросль надо вызывать искусственно постепенным укорачиванием центральной оси и боковых скелетных ветвей. Это укорачивание надо проводить не тогда, когда начнется усыхание ветвей, а с момента ослабления или прекращения поступательного роста, т.е. с момента окончания основного цикла развития. Более старый ствол или совсем не образует побегов возобновления, или образует очень недолговечные. У долговечных пород (ирга, карагана древовидная) омолаживающую обрезку можно проводить неоднократно, а у недолговечных миндаля и вишни степной – только один раз.

Наиболее долговечны и наименее требовательны к уходу кустарники 3-го класса (см. рис.8.1). Но большинство из них высокие и могут использоваться для создания высоких групп и изгородей. Среднерослые кустарники (пузыреплодник, жимолость, рябинник рябинолистный, спирея иволистная, шиповник) нужно периодически, через два-три года, прореживать, выборочно вырезая старые побеги или их части. У видов, дающих корневищные отпрыски, последние удаляют, чтобы не нарушался габитус куста.

Санитарная обрезка подразумевает удаление ненужных, сухих или поврежденных ветвей. У листопадных деревьев обрезку проводят в период покоя. В первую очередь вырезают трущиеся, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны ветви. Ветви, которые обладают слишком сильным ростом и выходят за пределы кроны, укорачивают. Вырезают и пораженные болезнями ветви, часто очень крупные. А с переходом дерева в этап старости начинают обрезку на обратный рост, вызывая рост новых сильных побегов. Появление сухих частей и гибель стеблей являются следствием естественного биологического процесса старения и отмирания стеблей. Не вырезанные вовремя отмершие побеги захламляют кусты.

И в заключении следует еще раз остановиться на сроках проведения обрезки у деревьев. Их проводят в то время, когда нет интенсивного сокодвижения. Обычно это происходит с октября по март (период покоя) или летом, в июне – июле. Летние сроки предпочтительнее, так как раны зарастают скорее и лучше. В то же время летняя обрезка неудобна для формирования кроны, так как листья мешают выбору вырезаемых веток. Поэтому крону деревьев обрезают ранней весной, в марте-апреле, когда кончаются морозы. Для хвойных пород лучшим временем для вырезки ветвей является также лето, хотя их можно обрезать в любое время года.

Укрытие

В данной теме мы постараемся описать общие правила защиты для декоративных растений. По отдельным видам есть информация на нашем сайте во вкладке «Каталог».

О лучшем универсальном укрытии позаботилась природа - это снег. Подснежное укрытие каким-либо материалом поможет поддерживать температуру, при которой растения с низкой зимостойкостью смогут выдержать сильные морозы. Молодым саженцам (возраст до 3-х лет) высаженным в конце лета или осенью также требуется укрытие 2-3 зимы для их акклиматизации. Розы, клематисы крупноцветковые, виноград, рододендроны укрывают каждый год. Зимостойкую гортензию можно не укрывать, но поставить защитную крышу, чтобы куст не разламывался под снегом. Не спасет укрытие растения с низкой зимостойкостью, которые вырастают за сезон выше снежного покрова. Такие широколиственные деревья как клены и дубы обмерзают до уровня снежного покрова. Поэтому живут у нас в форме кустарников. Если говорить об укрытии на зиму растений, которые выше снежного покрова, то основная цель – это защита не от морозов, а от неблагоприятных зимних факторов: от ледяного ветра, при котором мелкими льдинками повреждается кора деревьев и кустарников, от зимнего и ранневесеннего солнца, иссушающего хвою.

Деревья и кустарники начинают укрывать, когда в течение 2-3-х дней дневная температура держится в пределах минус 5-7 градусов. Не стоит делать этого раньше, поскольку растениям нужно получить небольшую закалку, привыкнуть к низким температурам. Раннее утепление и позднее весенние снятие зимней защиты может привести к выпреванию растений.

Укрытие не должно повреждать и ломать ветви растений. Поэтому раскидистые кусты сначала рекомендуется аккуратно связать бечевкой. Ломкие растения нельзя связывать, для них готовят специальные каркасы, которые обтягивают укрывным материалом. Для кустов рододендронов это могут быть кубы, а для молодых елочек – пирамидки с тремя или четырьмя гранями.

На открытых стволах деревьев могут образоваться морозобойные трещины. Чтобы этого избежать их покрывают садовой побелкой, обматывают капроновыми лентами или еловыми ветками. Весной, когда устанавливается температура 0 – +5 С, и начинает таять снег, укрытие снимают.

Укрывной материал

Лапник – это еловые, сосновые или пихтовые ветки. Их берут со здоровых деревьев, без паутины и желтых иголок. Это важно, потому что грибок с больных деревьев можно перенести на укрываемые растения. Укладывают ветки над растением шалашиком. Такое укрытие помогает накопить снег вокруг растения, уберегает не только от солнечных ожогов, но и спасает корневую систему от сильных морозов. Нужно учитывать, что иголки к весне осыпаются, начинают разлагаться, чем повышается кислотность почвы.

|

|

Фото: Яндекс.картинки

Компост, торф, перегной, опилки

Эти материалы используются не только для укрытия сада, но и в качестве удобрений. Следует раскладывать их в приствольном круге или на клумбе. Слой нужно насыпать толщиной не менее 10 см. Следует помнить, что торф и опилки закисляют почвы, поэтому их нужно использовать с осторожностью.

Различные ткани

Мешковина и прочие ткани, пропускающие воздух, это почти идеальный укрывной материал. Чаще всего его используют для укутывания растений поверх каркаса.

Искусственные ткани

Они весьма популярны, особенно агроволокно. Оно пропускает воздух, что предотвращает загнивание и образование плесени. При использовании остальных материалов нужно оставлять отверстия для проветривания.

Хвойные

Многие хвойные способны выдерживать сильные морозы, а страдают они от засухи и от ожогов. Дело в том, что у хвойных поверхностная корневая система. К тому же крона, особенно у крупных экземпляров, мешает дождям пропитывать почву - под густыми елями всегда сухо. Если дождей осенью было недостаточно, то растения переживают состояние засухи, так как их хвоя продолжает испарять влагу до самых заморозков. В сухую осень запасти влагу в достаточных количествах растениям позволит обильный полив.

Еще один фактор, опасный для хвойных растений и часто приводящий к их гибели - резкое повышение температуры воздуха весной, когда земля еще не успела оттаять. В это время хвоя активно работает (начинается фотосинтез), испаряя влагу, а корни пока не в состоянии извлечь ее из мерзлой земли. Происходит своего рода «обезвоживание». Поэтому иногда растения после зимы остаются зелеными, а в июне мы вдруг обнаруживаем почерневшие остовы с осыпающейся хвоей коричневого цвета. Чтобы сберечь хвойные, землю под ними сразу после схода снега поливают теплой водой.

Некоторые хвойные (Ель канадская «Conica», туи) нужно дополнительно защищать от солнца. В феврале-марте солнечные лучи, усиленные отражением от снегового покрова, способны погубить те части растений, которые находятся над уровнем снега. Время таяния - самый опасный период для хвойных. Поэтому уже в феврале растение связывают шпагатом и неплотно обертывают мешковиной или нетканым материалом (который не пропускает ультрафиолетовые лучи). Использование полиэтиленовой пленки недопустимо (все будет преть). Самый же эффективный способ защиты - установка экранов с наиболее освещенной стороны. В этом случае нет соприкосновения с хвоей, ветви не заминаются. Укрытие снимают после того, как растает снег. Чем старше растение, тем оно устойчивее, но лет до пяти его придется укрывать.

Наша задача состоит в том, чтобы испытать те или иные виды в условиях нашего климата и выявить наиболее пригодные для выращивания. Поэтому на нашем питомнике растения не укрываются на зиму. Исключения составляют следующие растения: туи укладываются в горизонтальном положении на землю, т.к. надснежная их часть может пострадать от ранневесенних солнечных ожогов; клематисы крупноцветковые (не княжики) обрезаются по группам обрезки и накрываются пихтовыми лапниками; розы и виноград так же обрезаются и накрываются пихтовыми лапниками.