Интродукция

Интродукция

Внимание! Это статья нашего директора, С.Н.Горошкевича, доктора биологических наук, специалиста в области разнообразия древесных растений. Фотографии также авторские. Они сделаны, в основном, на нашем питомнике. Вы можете свободно использовать эту информацию, но если у вас есть совесть, пожалуйста, не забывайте указывать источник.

При всей любви к нашей родной Сибири нельзя не констатировать: это беднейшая в отношении дендрофлоры часть нашей планеты. Один вид ели, один вид пихты, три вида сосны, три вида лиственницы, четыре вида можжевельника: вот, собственно, и все хвойное богатство. С лиственными ситуация не лучше: пять видов тополя, пять видов березы, по одному виду яблони, рябины, боярышника, черемухи, калины; из огромного разнообразия широколиственных пород – единственный вид липы, представленный двумя маленькими островками. Отсюда – наша двуединая задача: максимально освоить сибирскую дендрофлору и максимально обогатить ее пригодными для жизни в Сибири иноземными древесными растениями. Всё это называется ИНТРОДУКЦИЯ, в переводе с латыни – ВВЕДЕНИЕ. Введение диких, главным образом, не местных растений, в культуру.

Интродукция растений – это отдельная, довольно сложная область науки. В ней разработан свой понятийный аппарат, сформулированы принципы и последовательность интродукционного процесса, обоснована методика оценки состояния растений, наконец, выведены разные закономерности. В данной статье мы не ставим задачу загрузить вас всей этой научной информацией. Наша задача значительно скромнее: показать, что мы этой работой занимаемся достаточно серьезно и привести некоторые примеры. В системном виде результаты наших наблюдений приведены в Каталоге на страницах отдельных растительных групп.

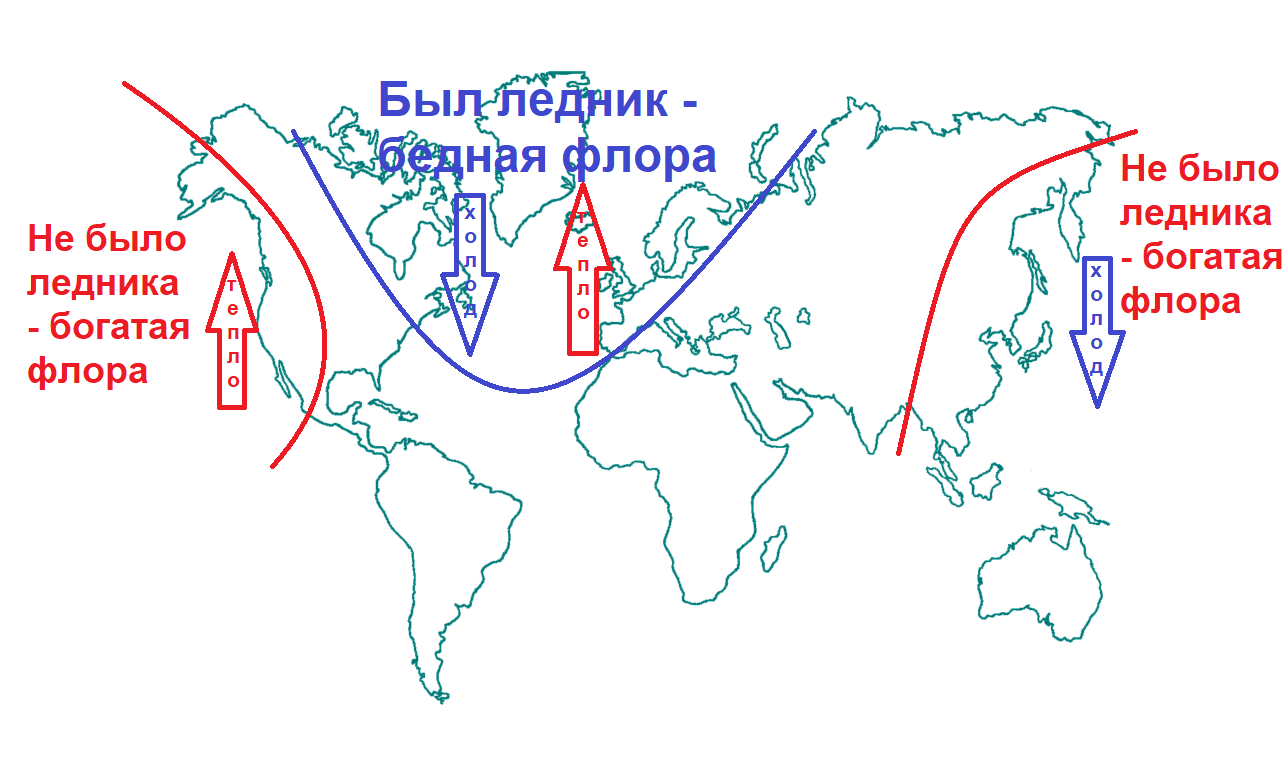

Распространение растений по планете определяется двумя группами факторов: географическими и историческими. Чем благоприятнее климатические и почвенные условия, тем выше разнообразие. Возможности обогащения флоры бедных в этом отношении районов планеты за счет богатых ограничены. Во влажном тропическом лесу на 1 га живет до 300 видов деревьев. Однако, например, для Сибири они совершенно бесполезны: годятся лишь в оранжерею. Разнообразие, вызванное историческими причинами, значительно более перспективно для интродукции. Приведем простой пример. В ледниковый период почти вся территория Европейской части России была покрыта льдом. В Сибири же (кроме Крайнего Севера) покровного оледенения не было. Поэтому, например, хвойная флора Европейской России значительно беднее сибирской. В центре (Москва) и на северо-западе (Санкт-Петербург) есть лишь сосна и ель. Обычные для Сибири кедр, пихта и лиственница там отсутствуют в принципе. Мы решаем эту проблему, т.е. содействуем интродукции сибирских деревьев на Урал и за Урал. Для жителей Европейской России у нас всегда есть весь ассортимент сибирских хвойных размером от 5 см до 5 м.

Для Сибири мы решаем противоположную и не менее важную задачу: обогащаем местную культурную дендрофлору. Все слышали о глобальном потеплении. Оно реально существует, не обошло стороной и Сибирь. Потепление в Сибири происходит, главным образом, за счет повышения зимней температуры воздуха, которая как раз наиболее важна для деревьев. Нынешний томский климат очень похож на московский климат середины 20-го века. Очевидно, что растения, особенно древесные, не могут распространяться по планете так же быстро. Чтобы, например, европейские клен остролистный (Acer platanoides) или дуб черешчатый (Quercus robur) естественным путем "дошли" до нас из Москвы, нужен на порядок больший период времени. Почему бы им не помочь?

|

Академический подход присутствует у нас и здесь. Мировая дендрофлора и мировой генофонд подвергается глубокому научному анализу. Выделяются перспективные виды, организуется их испытание. Для этого у нас налажены связи и обмен материалом с десятками дендрариев, ботанических садов, селекционно-интродукционных и производственных питомников России, ближнего и дальнего зарубежья. Число испытываемых уже сейчас образцов – более 5 000. На фотографии показано, как выглядит посевное отделение нашего питомника ежегодно весной: сотни образцов. |

Области мобилизации растительного материала для интродукции в Сибирь

В сильно упрощенном виде покажем логику этого анализа. Понятно, что тропики и субтропики отбрасываем сразу. В южном полушарии на наших широтах суши нет вообще: там располагается Южный океан. Небольшие фрагменты умеренного пояса (юг Южной Америки, Тасмания и Новая Зеландия), можно сказать, не в счет. Они настолько маленькие, что климат там ярко-океанический, очень мягкий, серьезного мороза не бывает вообще. Тамошние растения испытывать в Сибири просто бесполезно. Тем не менее, раньше по молодости и по глупости мы пробовали это делать: барбарисы чилийского высокогорья, кое-что еще.

| В настоящее время единственным представителем древесных растений южного полушария на нашем питомнике является род Hebe (геба). Он преимущественно новозеландский. Несколько совсем низкорослых видов и сортов с переменным успехом живут у нас уже почти 10 лет. Род относится к семейству подорожниковые, но по экологическим потребностям и по внешнему виду напоминает мелкие кустарнички из семейства вересковые. Вот и у нас он живет вместе с вересками. На фотографии – плотная зеленая «кочка» в левой части. Это Hebe odora Nana. |

|

Все остальные наши древесные растения происходят из умеренного и бореального пояса северного полушария. Для того, чтобы показать устройство природы в этой части нашей планеты, мы сделали вот такой рисунок. Океанические течения, определяющие климат, в умеренных широтах закручены против часовой стрелки. По этой, географической, причине восточные части материков холодные (течение идет с севера), а западные – теплые (течение идет с юга; пример – знаменитый Гольфстрим, утепляющий Европу). |

Растительное разнообразие больше зависит от других, исторических, причин. Главным очагом плестоценового оледенения была северная Атлантика. Огромные площади на востоке Северной Америки и на западе Евразии (включая Русскую равнину) покрывались льдом. Растения просто погибли вместо того, чтобы эволюционировать. Поэтому растительное разнообразие там невелико. На западе Северной Америки и в Азии ничего такого не было. Там сохранилось много древних реликтовых растений и растительный мир имел возможность эволюционировать, развиваться. Поэтому на Тихоокеанских окраинах северных материков наблюдается повышенное разнообразие растений. Все эти простые закономерности легко формализуются вот в такую таблицу:

.jpg) |

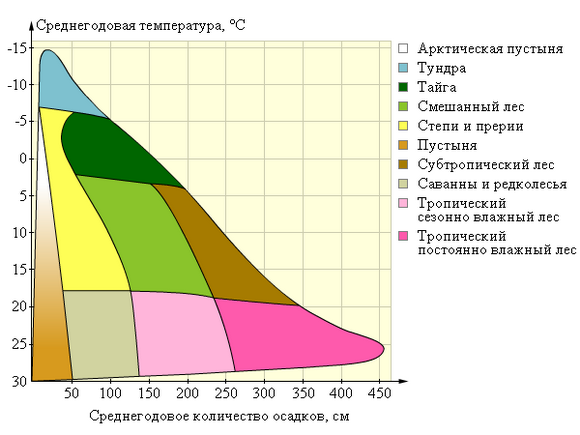

Тип климата легче и проще всего, особенно для целей садоводства, характеризуется через природные зоны на равнине и высотные пояса в горах, выделенные по типу естественной растительности.

|

|

||

| Для каждого из биомов характерен свой набор климатических и почвенных условий, которые характеризуются конкретным количеством и соотношением тепла и влаги. | ||

Ко всему этому растения каждого из биомов адаптируются в процессе эволюции.

Если говорить о равнинной (с небольшой абсолютной высотой) части бореальной и умеренной зон, то успех перемещения растений с севера на юг зависит от того, насколько различается географическая широта двух точек. Бывает, что вдоль данного меридиана от лесотундры до лесостепи распространен один и тот же вид. Пример – сосна обыкновенная в Европейской России. Вряд ли сосна с Кольского полуострова будет хорошо себя чувствовать на юге Черноземной зоны, и наоборот. Но об этом мы поговорим в другом месте, когда будем обсуждать селекцию сортов-популяций.

Если виды распространены только в конкретной природной зоне, то их перемещение с севера на юг или наоборот не будет безболезненным. Например, лиственница каяндера (Larix kajanderi) на нашем Дальнем Востоке, процветающая в лесотундре, скорее всего, не будет устойчива в дальневосточной же зоне хвойно-широколиственных лесов. И наоборот: пихта цельнолистная (Abies holophylla), характерный доминант в зоне хвойно-широколиственных лесов явно не выживет в лесотундре.

Климатическая система нашей планеты устроена таким образом, что климат, следовательно, состав природных зон и высотных поясов зависит от того, в каком секторе материка (западном, центральном или восточном) находится данная широтно-высотная система координат. Ниже на карте природных зон, можно посмотреть примерную схему расчленения северных материков на три сектора. Восточный и центральный секторы выражены на обоих материках одинаково хорошо. Западный же сектор в Америке очень узкий из-за меридионального расположения высоких трансконтинентальных горных хребтов, ограничивающих воздействие Тихого океана на климат узкой прибрежной полосой. В Евразии таких хребтов, наоборот, нет. Поэтому западный сектор очень широкий.

|

Природные зоны Северного полушария. Голубой цвет – арктические пустыни и тундры, темно-зеленый – бореальные леса (тайга), зеленый – хвойно-широколиственные и широколиственные леса, желтый – степи и полупустыни, розовый – субтропическая (средиземноморская) жестколистная растительность, оранжевый - пустыни. Серый цвет – горные области с высотной поясностью. Примерные границы между секторами показаны белыми линиями. Наш питомник обозначен на карте биомов красным цветом. Он находится в западной половине центрального сектора Евразии, на южной таежной зоне. |

Виды деревьев, как правило, имеют ареал в каком-то одном из секторов, редко - в двух смежных, очень редко – в трех. При использовании этого принципа отображения климатических потребностей вида надо иметь в виду, что климат одного и того же биома в разных секторах во многом похож, но и отличия достаточно существенны. Общее – это, в первую очередь, теплообеспеченность вегетационного периода, которая может быть выражена, например, суммой эффективных температур. В грубом приближении можно сказать, например, что скандинавская и якутская тайга получает за вегетационный период примерно одинаковое количество тепла.

Отличия – это, в первую очередь, годовая амплитуда (разница между средней температурой самого холодного и самого теплого месяцев). На экваторе, особенно в зоне постоянно влажных экваториальных лесов, ее просто нет, т.к. почти нет сезонных колебаний высоты солнца над горизонтом и длины дня. Максимальной она, теоретически, должна быть на полюсах, где солнце полгода не заходит за горизонт, а другие полгода – не показывается из-за него. Фактически же на земных полюсах находится лед. Это, ясное дело, не способствует прогреванию воздуха летом или днем (на полюсах эти два понятия совпадают).

В умеренных широтах северного полушария абсолютно преобладает западный перенос воздушных масс. Океан нагревается и остывает медленно. Поэтому эффективно смягчает климат в западных секторах материков. Такой климат называется океаническим. Даже в такой приполярной стране, как Исландия, годовая амплитуда составляет всего 10-12 градусов (летом около 10-12 градусов, зимой около 0). К востоку с удалением от океана она увеличивается и в Предуралье составляет уже около 30 градусов. Влажность воздуха круглый год высокая. Это дополнительно смягчает климат.

Вследствие географических условий, существующих теперь на земном шаре, максимальная годовая амплитуда (разница между средней температурой самого теплого и самого холодного месяцев) встречается в резко континентальном климате приполярных районов. Различия определяются почти исключительно зимней температурой. Мировой рекорд принадлежит северо-восточной Якутии, 60 градусов (летом +15, зимой -45 градусов). Это зона лесотундры. В центральном секторе также преобладает западный перенос воздушных масс. Поэтому континентальность климата снижается в западном направлении. Так, у нас в Томске амплитуда температур около 40 градусов. Влажность воздуха круглый год пониженная. Это дополнительно ужесточает климат.

В восточном секторе материков климат муссонный. Муссон – это ветер, который летом дует с океана на сушу, зимой с суши на океан. Поэтому зимой муссонный климат похож на континентальный, а летом – на океанический. Годовая амплитуда температур и другие характеристики климата – промежуточная между океаническим климатом западного и континентальным климатом центрального сектора материков. В максимально упрощенном виде климат трех секторов можно охарактеризовать так:

|

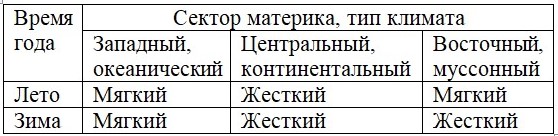

Различия между тремя секторами материков (тремя типами климата) создаются, в основном, за счет условий зимы. Это и определяет основное направление адаптации видов к климату в разных секторах одного и того же биома: виды адаптируются, в первую очередь, к условиям перезимовки. Однако и условия летнего сезона тоже имеют значение.

Наиболее успешными, конечно, являются перемещения растений внутри одного сектора, например, с востока на запад. Так, прибайкальские и забайкальские виды, как правило, хорошо чувствуют себя на юге Западной Сибири. Потому могут широко использоваться в качестве основных, ландшафтообразующих. Приведем пару примеров из нашего опыта.

|

Кедровый стланик (Pinus pumila) - замечательно декоративный и очень полезный во всех отношениях вид, широко распространенный (от Байкала до Чукотки). Это фотография из Южного Забайкалья (гора Сохондо). Поразительно, но факт: кедровый стланик почти не используется в зеленом строительстве из-за отсутствия посадочного материала на рынке. |

В нашей компании уже 25 лет действует программа интродукции кедрового стланика. Налажена заготовка семян в природе, отработана технология выращивания, заложен питомник. Саженцы нашей репродукции распространились уже по всей России. Везде чувствуют себя отлично. На снимке – самое старое из наших растений, привезенное маленьким дичком с Байкальского хребта 20 лет назад. |

|

Второй положительный пример – лиственница гмелина. Она восточносибирская, распространена в регионах с очень жестким климатом, вплоть до Таймыра. В Западной Сибири для нее, можно сказать, курортные условия. Поэтому она отлично себя чувствует, растет быстро. Здесь ей 5 лет, высота – до 1,5 м. |

|

Перспективный для интродукции вид должен чем-то заметно отличаться от местного. Иначе зачем его интродуцировать? Лиственница гмелина заметно отличается от лиственницы сибирской: и декоративностью, и полной устойчивостью к вредителям, в частности, к почковой галлице. На фотографии ей уже 12 лет. Согласитесь, хороша.

Если мы возьмем две точки на карте, которые не различаются по биомным координатам, и находятся в одном секторе, но на разных материках, то перемещение растений между этими точками также не может не быть успешным. Во всяком случае, если обсуждать только устойчивость к климату. Мы проверили эту очевидную гипотезу. Всё сошлось. |

|

Экологическим аналогом ели сибирской в Американской тайге является ель канадская (Picea glauca). Она отлично чувствует себя в Сибири, выглядит просто идеально. По декоративности, да и по скорости роста, она, пожалуй, даже превосходит местный вид. Это отлично видно на фотографии: ель канадская – голубые ряды в центре. Ее у нас много. Очень рекомендуем для использования в качестве основы ландшафта.

Единственный вид сосны в канадской тайге – с. банкса (Pinus banksiana). Она не настолько декоративна, чтобы широко ее рекомендовать для сибирского ландшафтного строительства. Но устойчивость в Сибири у нее почти полная |

|

Единственный вид лиственницы в равнинной Канаде – л.американская (Larix laricina). Дикий вид мы пока не испытывали. Но среднерослых сортов у нас немало. На фотографии один из них. Он абсолютно устойчив и очень красив: хвоя, как видите, реально голубая. Высота дерева 250 см. Условия зимы для устойчивости древесных растений значительно важней, чем условия лета. А зимой климат Южной Сибири значительно больше похож на дальневосточный, чем на европейский. К тому же флора Дальнего Востока значительно богаче европейской. Применительно к России это означает, что магистральное направление перспективной интродукции есть направление с востока на запад. Кедр корейский, пихты белокорая, цельнолистная и сахалинская, ели аянская и корейская, лиственницы курильская и каяндера, можжевельники псевдоказацкий и твердый: все эти российские виды встречаются в наших питомниках и, соответственно, в наших садах, на два порядка реже, чем заграничные. Разве это нормально? Нет, это вопиющее безобразие. Наша компания делает всё, от нее зависящее, чтобы испытать эти виды, ввести их в культуру. Для юга Западной Сибири показали себя пригодными далеко не все, для Урала ассортимент шире, для Европейской России – еще шире. |

Устойчивость дальневосточных видов у нас в Томске зависит, в основном, от их происхождения. Ведь Дальний Восток – большой, к тому же имеет сложный рельеф. Одно дело северные и горно-таежные виды, совсем другое - виды из хвойно-широколиственных лесов. Посмотрим это на примере ели.

|

Ель корейская (Picea koraiensis) показала себя как довольно декоративный и абсолютно устойчивый на юге Сибири вид. Она близка к нашей ели. Но выглядит заметно декоративней и благородней своей сибирской родственницы. |

Другой дальневосточный вид, ель аянская (Picea jezoensis) заходит довольно далеко на север, вплоть до юго-востока Якутии. Поэтому наши сибирские морозы ей нипочем. Вид декоративный и оригинальный, узнаваемый. Но весенний рост побегов у нее начинается очень рано. Поэтому она часто повреждается весенними заморозками, после которых выглядит страшно. Потом она восстанавливается, но рекомендовать ее в качестве базового ландшафтного дерева мы, конечно, не можем. |

| Ель глена (Picea glehnii) живет только на Южном Сахалине и на Южных Курилах, в мягком океаническом климате. В суровые зимы подмерзает. Это хорошо видно на фотографии. Поэтому востребована лишь коллекционерами редкостей. |

|

Кедр корейский (Pinus koraiensis) - очень декоративный и при этом ценный орехоплодный вид. Масса одного орешка – 500-600 мг, т.е. примерно в 2,5 раза больше, чем у кедра сибирского. В природе он встречается, главным образом, в зоне смешанных (хвойно-широколиственных) лесов, т.е. растет вместе с дубом, липой, ясенем, кленом и другими относительно теплолюбивыми деревьями. В Западной Сибири его хвоя иногда (раз в 2-3 года) заметно повреждается климатическими факторами. Но если говорить о его выращивании не в промышленных, а в садовых масштабах, то он вполне может использоваться. Кедровым соснам мы уделяем особое внимание. Поэтому испытываем не просто вид как таковой, но и разные климатические экотипы. Чтобы повысить устойчивость кедра корейского в Западной Сибири, у нас были организованы специальные экспедиции по ближайшим к Сибири западным и северным окраинам ареала.

|

Потомство этих краевых популяций показало себя устойчивым и уже поступило в продажу. Для Урала, тем более, для Европейской России годится любой корейский кедр. Он ничем не хуже, а в относительно теплых и влажных районах – лучше кедра сибирского. У нас налажено массовое производство высококачественного посадочного материала. 3-4-летние сеянцы кедра корейского производят некоторые лесные питомники на Дальнем Востоке России. Разнообразные саженцы, от малышей до 3-4-метрового крупномера, в массовом количестве есть только у нас. Приглашаем партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству.

Ассортимент дальневосточных лиственных деревьев, достойных испытания в Западной Сибири и западнее, значительно больше, чем у хвойных. Это виды клена, липы, ясеня, дуба, вяза, ореха, бархата, боярышника, бересклета, черемухи, лещины и многих других. Большая часть этих растений уже давно фигурируют в нашем прайс-листе. Устойчивость и форма роста (дерево или куст) так же, как и у хвойных, зависят по большей части от происхождения. Приведем лишь один пример. Остальные – в каталоге.

|

Когда едешь на Дальний Восток по транссибу, первым из широколиственных видов, уже на западе Амурской области, т.е. в сущности, на границе с Сибирью, появляется дуб монгольский (Quercus mongolica). Не удивительно, что это самый устойчивый в Южной Сибири вид дуба. В отличие от дуба черешчатого (Q. robur), он невосприимчив к мучнистой росе и замечательно декоративен, особенно в период осеннего расцвечивания листьев. |

|

Дуб зубчатый (Q. dentata) появляется, наоборот, последним, только в районе Владивостока. Он у нас не особо подмерзает. Но и не растет. На фото ему 13 лет, а он всё еще от горшка два вершка.

|

|

|

О древесных растениях из западного, океанического сектора. Они живут у нас совсем плохо. Хвойная флора северо-европейских равнин и Скандинавии бедна до крайности. Сосна обыкновенная, ель европейская (Picea abies) и можжевельник обыкновенный (Juniperus communis): вот, собственно, и всё. Виды эти обычные, ничем не примечательные. Поэтому «в виде видов» мы их не испытываем. Ведь даже в виде средне- и высокорослых сортов они сильно повреждаются сибирскими климатическими факторами.

Если даже скандинавский J. communis ‘Suecica Aurea’ выглядит весной так, как на этой фотографии, то про другие сорта говорить и вовсе не приходиться.

В американском западном (тихоокеанском) секторе климатические условия еще мягче, чем в европейском. Поэтому чисто прибрежные хвойные виды мы даже и не пытались выращивать из семян: это совершенно бесполезно. В виде карликовых сортов они у нас, конечно, есть. Но об этом мы поговорим отдельно чуть ниже. |

Биомные ареалы видов и их значение для успеха интродукции

В интересующей нас части планеты, т.е. в бореальном и умеренном поясах северного полушария реально существуют всего несколько основных типов растительности, которые закономерно меняются в зависимости от широты и высоты над уровнем моря. Главной проблемой при отображении природных зон на карте является высотная поясность. На приведенной выше карте биомов как области с высотной поясностью показаны лишь самые высокие и массивные горные системы. На самом же деле такие области занимают добрую половину территории материков.

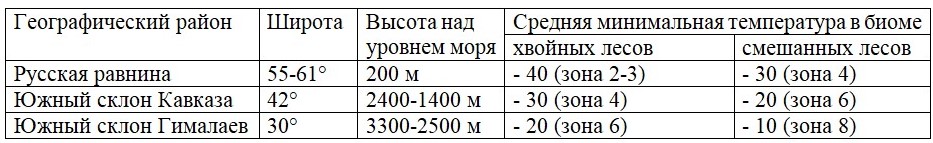

Гора Килиманджаро в Экваториальной Африке имеет ледник на вершине. Там температура воздуха круглый год отрицательная. Ниже располагаются пояса с разной, но неизменной в течение года среднесуточной температурой воздуха, которая по этой причине одновременно является и среднегодовой: +5, +10, +15, +20, +25°С. На этой горе, между прочим, есть хвойные: виды Afrocarpus и Podocarpus из семейства подокарповых и даже один понятный нам вид, Juniperus procera, можжевельник благородный. Они живут он на высотах от 2000 до 3500 м над уровнем моря, в поясе с температурой воздуха от 15 до 20°С. Это исключение из правил. Абсолютное большинство хвойных, конечно, распространены в сезонном климате. При движении от экватора к полюсам среднегодовая температура на одной и той же абсолютной высоте закономерно снижается, а годовая амплитуда закономерно растет. Это знают все. Не все знают другое: то же самое происходит и с климатом каждого конкретного биома. Почти во всех горных системах северного полушария есть пояс хвойных лесов, во многих под ним располагается пояс смешанных хвойно-широколиственных лесов. Так вот, один и тот же биом на разных широтах относится к разным зонам USDA. Проиллюстрируем это простой таблицей:

|

Данные таблицы говорят сами за себя. В Москве (зона смешанных лесов) имеют шансы быть устойчивыми только виды из таежного пояса Кавказа. Кавказские виды из пояса смешанных лесов и любые гималайские таких шансов, скорее всего, не имеют. Все это не делает менее актуальным использование принадлежности к биомам как интегральной характеристики условий, необходимых для жизни растений. Поэтому мы будем широко использовать ее на нашем сайте.

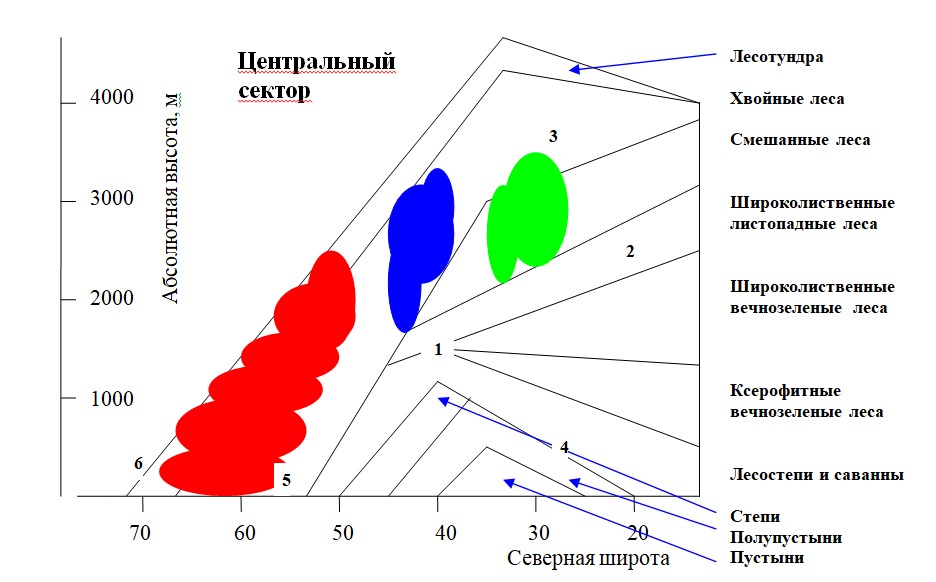

Из-за высотной поясности обычный географический ареал (контур на карте) не в полной мере характеризует климатические потребности видов. Гораздо лучше их характеризует «биомный ареал». Этого понятия пока нет в науке. Надеемся, что со временем наука осознает его актуальность и начнет им пользоваться. Ну а мы начнем прямо сейчас. Для этой цели у нас специально разработаны три приведенные ниже оригинальные схемы. На них отображены характерные для каждого из трех материковых секторов набор и взаиморасположение типов растительности (соответственно, типов климата) в широтно-высотной системе координат. Цифрами для вашей ориентации в пространстве показано положение некоторых известных географических объектов, евроазиатских и американских. На этой странице мы не ставим задачу показать вам все результаты наших интродукционных исследований. Мы расскажем о них на страницах каталога. «Биомные ареалы» некоторых видов хвойных приведены лишь для примера. Начнем с нашего родного центрального сектора. В его бореальной области из-за континентальности климата нет зоны смешанных хвойно-широколиственных лесов: тайга, можно сказать, смыкается со степью. В умеренных и субтропических широтах такие леса есть. А в них - местные виды хвойных.

|

Центральный сектор северных материков с континентальным климатом. 1 – Денвер, 2 – Мехико, 3 – Лхаса, 4 – Дели, 5 – Томск, 6 – Норильск. Биомные ареалы кедра сибирского, Pinus sibirica (красный), ели тянь-шанской, Picea schrenkiana (синий), и сосны веймутовой гималайской, Pinus wallichiana (зеленый). |

Как читать эту схему? Начнем с кедра сибирского. Равнинная часть его ареала приходится на лесотундру и таежную зону от полярного круга до 65-го градуса широты. В более низких широтах он живет только в горах, входит в состав горно-таежных экосистем. Чем дальше на юг, тем выше он «забирается» в горы. На южном пределе распространения (50-й градус широты, это Монголия) он встречается лишь на высотах от 1700 до 2400 м. над уровнем моря.

|

|

||

| Ель тянь-шанская распространена на широтах от 37-го до 45-го градусов, в горно-таежном поясе на высотах от 1700 м до 3200 м над уровнем моря. Зима там значительно мягче, чем в Сибири. Поэтому ель тянь-шанская у нас живет «средне». Когда она вырастет выше снежного покрова, то часто просыпается весной «без головы». Как ландшафтное дерево для Южной Сибири мы ее не рекомендуем. | ||

| Гималайский вид Pinus wallichiana происходит из тропических широт, где она распространена высоко в горах. Причем не столько в хвойном поясе, сколько в поясе смешанных лесов. В Сибири, конечно, не имеет никаких шансов. Она довольно близкий родственник кедра сибирского. Поэтому бывает нужна нам в научных целях. Например, для того, чтобы взять образцы ДНК для сравнительного молекулярно-генетического анализа. Мы не раз пытались вырастить ее из семян. Сеянцы обычно погибали после первой же зимы. Возможно, в первую очередь, из-за неустойчивости корней к промерзанию почвы. Вышли из положения так: привили ее на кедр сибирский. С местными корнями она хотя и не процветает, но живет. Согнула ее не жизнь. Это мы придали ей направление, позволяющее зимовать под снегом. |

На восточных окраинах северных материков в умеренном и субтропическом поясах есть горы, в том числе, довольно высокие. Структура биомов в этих местах устроена проще чем где бы то ни было. Из-за оптимального режима увлажнения муссонные леса сплошные: от тайги до тропиков. Хвойная флора довольно богата, особенно в Азии. В каждой природной зоне и в каждом высотном поясе набор хвойных свой: от очень теплолюбивых низкогорных до более или менее устойчивых высокогорных. Все эти хвойные мы, естественно, пробовали выращивать в Сибири. С переменным успехом. Это зависело от комплекса факторов. Посмотрим на схему.

|

Восточный сектор северных материков с муссонным климатом. 1 – Бангкок, 2 – Шанхай, 3 - Нью-Йорк, 4 – Хабаровск, 5 – Магадан. Биомные ареалы Microbiota decussata (синий), Larix kaempferi (красный), Pinus thunbergii (зеленый), Ginkgo biloba (желтый) |

|

|

Вот, например, микробиота (Microbiota decussata). Она достаточно «северная» (с 48-го по 53-й градус широты), к тому же из субальпийского пояса Сихотэ-Алиня, к тому же стланец. Не удивительно, что она живет у нас в Сибири, как у себя дома. |

|

Если сибирская лиственница стоит голая уже с середины сентября, то у японской середина октября – чуть не пик декоративности. В период осеннего расцвечивания листьев их цвет неожиданный и очень яркий. Мы ее рекомендуем для Сибири. Конечно, не как ландшафтообразующее, но как интересное дерево среднего размера из дополнительного ассортимента. |

Лиственница японская (Larix kaempferi) живет в южной половине умеренного пояса, притом в мягком японском климате (о. Хонсю). Но высоко в горах (от 1800 м), к тому же листопадная, как все лиственницы. Отсюда неплохая устойчивость к сибирскому климату. Кончики побегов, конечно, обмерзают, но это не особо вредит декоративности. К середине лета (фото сделано в начале июля) она обычно выглядит уже вполне прилично. |

Следующий вид со схемы – сосна тунберга (Pinus thunbergii) живет в тех же широтах, что и лиственница японская, но только в нижнем поясе гор на берегах относительно теплых морей. Мы его тоже испытывали, но, как и следовало ожидать, безуспешно: все сеянцы погибли уже в первую зиму.

Все ли предсказуемо в деле интродукции. Почти. Но небольшое место для приятных сюрпризов всё же есть. Последний вид со схемы – Ginkgo biloba. Этот реликтовый вид имеет очень локальный ареал в Китае на широтах от 28-го до 29 градуса. Это уже явные субтропики. Да и в горы он высоко не забирается (500-150 м). Казалось бы, смешно испытывать его в Сибири.

Смешно. Но у нас не всегда есть возможность выращивать только проверенный и испытанный посадочный материал. В нашем прайс-листе попадаются чересчур экзотические и не вполне устойчивые у нас растения. Мы знаем, что большинство покупателей – "нормальные люди", которые ценят надежность и отсутствие проблем. Но среди любителей растений не так уж мало коллекционеров, энтузиастов, наконец, просто азартных людей, которых привлекает нечто новое, непроверенное и неизведанное. Признаться, мы и сами не чужды всему этому. Ginkgo biloba – самый древний вид семенных растений, единственный реликтовый представитель подкласс гинкговые. Этот подкласс переживал расцвет в юрском периоде, одновременно с динозаврами. Где те динозавры? А гинкго есть в нашей коллекции.

|

Посмотрите на фотографию. Этот экземпляр живет у нас уже 10 лет. Как и все остальные растения, без никакого укрытия. Да, выше снега он у нас никогда не вырастет. Может и вовсе погибнуть. Но разве это причина отказаться от него? Он ведь радует нас и посетителей нашего питомника. Почему так получилось. Видимо, по двум причинам. Во-первых, гинкго относится к листопадным растениям. Это повышает его зимостойкость. Во-вторых, современный ареал гинкго – реликтовый. Он совсем маленький не по климатическим, а по историческим причинам. Это очевидно из анализа интродукционного ареала гинкго, который в тысячи раз больше природного.

Гинкго бывает и в нашем прайс-листе. Разумеется, мы в таких случаях ничего не гарантируем. Полное информирование наших клиентов о вероятности выживания материала в условиях Сибири – важнейший принцип нашей работы, который мы выполняем неукоснительно. В каталоге с описаниями про такие растения обычно сказано: "у вас есть уникальный шанс принять участие в испытании…" Шанс, действительно, уникальный. Не упустите его! |

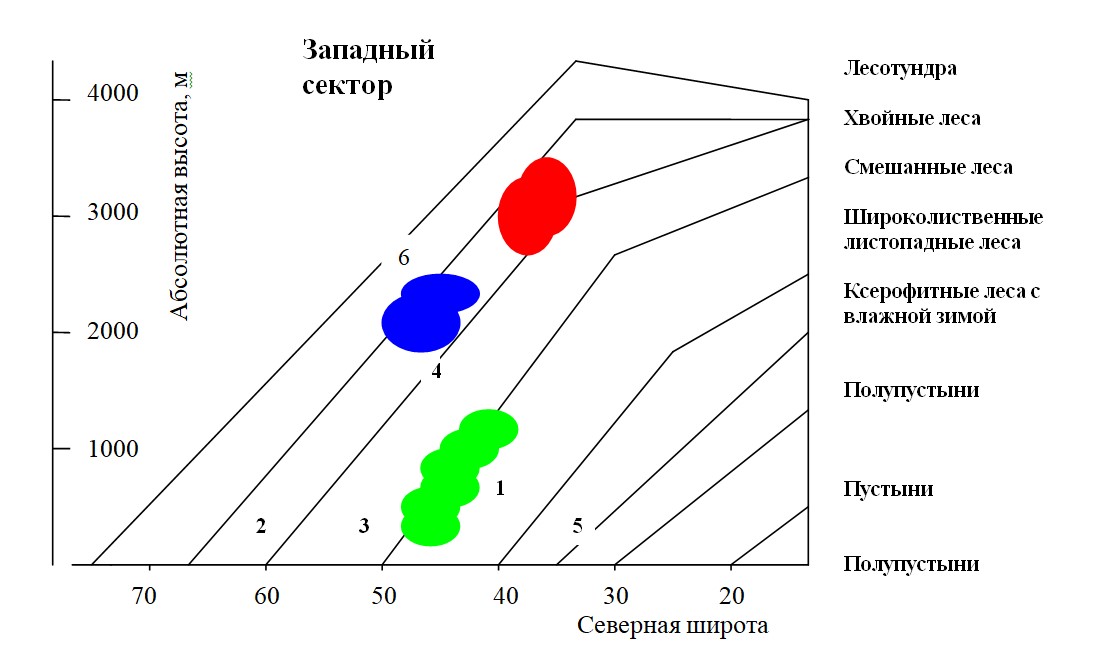

Западный сектор, как мы уже писали, самый проблемный для интродукции в Сибирь. В Америке он очень узкий, поэтому очень ярко выраженный: климат в нем сугубо океанический. Поэтому виды с прибрежных хребтов, даже если живут там очень высоко в горах, на верхней границе леса, для Сибири не годятся совершенно. На приведенной ниже схеме как раз есть такой пример: очень дальний родственник нашего кедра сибирского Pinus balfouriana из Калифорнии. Мы его и сеяли, и прививали на кедр. Всё без толку.

|

Западный сектор северных материков с океаническим климатом. 1 - Мадрид, 2 – Осло, 3 – Москва, 4 – Давос, 5 - Лос-Анджелес, 6 - гора Герлах, высшая точка Карпат (Словакия). Биомные ареалы сосны бальфура, Pinus balfouriana (красный), кедра европейского, Pinus cembra (синий) и тиса ягодного, Taxus baccata (зеленый) |

В Европе западный сектор, наоборот, очень обширный, протяженный: от Британии до Урала. Признаки океанического климата убывают в нем очень постепенно. Вместе с ними повышается устойчивость видов к сибирскому климату.

|

На схеме есть тис ягодный, Taxus baccata. Он имеет обширный ареал: от Скандинавии до Северной Африки и от Ирландии до Северного Кавказа. Но всё это регионы с мягким климатом. В горы он, как мы видим на схеме, высоко не забирается. Поэтому в виде дерева он в Сибири не жилец. У нас он, конечно, есть. Бывает и в продаже. Однако выше снежного покрова мы его не выпускаем, и вам не советуем. |

В Европе хвойная флора небогата, зато у некоторых видов огромные ареалы. Поэтому, например, западно-европейская ель обыкновенная (Picea abies) в диком виде и в виде сильнорослых культиваров у нас повреждается до неузнаваемости.

|

Повреждаются даже и полукарликовые сорта, стоит им хотя бы чуть-чуть высунуться из-под снега. На фото сверху западный сорт ‘Barryi’.

|

|

| А тот же самый вид российского происхождения никаких проблем в Сибири не имеет, хотя и растет по 70 см в год. На фото справа клон ‘Fastigiata Kopania’ селекции Александра Верещака. | |

Широтные различия в распространении видов тоже важны. Вот, например, в Средней Европе есть два 5-хвойных вида сосен. К северу от Дуная, в Карпатах живет кедр европейский, Pinus cembra (его биомный ареал показан на схеме), а к югу, на Балканском полуострове, сосна румелийская, Pinus peuce. Оба вида живут в самом верхнем поясе гор, между лесом и гольцами. Между крайними точками их ареалов всего 3-4 градуса широты. А какие огромные различия в устойчивости!

|

|

|

Вот это кедр европейский на нашей плантации: большое дерево справа. Два дерева слева – кедр сибирский того же возраста. Как говориться, комментарии излишни. Кедр европейский заметно отличается от кедра сибирского по внешнему виду, живет у нас отлично, очень рекомендуется для широкого использования. |

Сосна румелийская в горном массиве Пирин на Балканском полуострове: высокие деревья. Это субальпийский пояс, где доминирует сосна горная (Pinus mugo). Сосна румелийская возвышается над ней на 8-10 метров. Мы показываем вам эту фотографию потому, что собирали семена конкретно с этих деревьев. |

| А теперь посмотрите, что выросло на нашем питомнике из этих семян. Так бывает не каждый год. В хорошие годы повреждения минимальные. Но мы, конечно, не рекомендуем этот вид для Сибири. Рекомендуем для Европейской России, где ему будет хорошо. |

Мы привели тут лишь некоторые примеры, в значительной мере случайные, те, что попались под руку. В нашем каталоге мы по возможности сообщаем о результатах интродукционных исследований всех видов растений, которыми мы пытаемся торговать. Обращайте внимание на эту информацию.

Интродукционные популяции в нашей работе

Каждая местная популяция каждого вида растений адаптирована к местному климату. При перемещении растений хорошие результаты получаются, в основном, тогда, когда климат в месте интродукции примерно такой же, как в месте происхождения исходного материала. Чем сильней отличаются два эти климата, тем хуже результат. Растения из более теплых мест повреждаются морозом. Растения из более холодных мест медленнее растут, повреждаются болезнями и вредителями. Как с этим бороться? В традиционной науке есть два подхода.

Первый - условно генетический. Его суть в естественном отборе. Из семян, заготовленных в природной популяции, выращиваем первое интродукционное поколение. При этом большая часть растений либо просто погибают, либо не дают потомства. Выживают и воспроизводятся лишь те немногие, которые способны ко всему этому конкретно в местном климате. Они переопыляются между собой, дают второе поколение. В нем доля растений, подходящих для нового климата, заметно больше, чем в первом. В третьем – больше, чем во втором. Так постепенно формируется интродукционная популяция, в которой доля устойчивых к новому климату растений во много раз больше, чем в исходной.

Второй - условно мичуринский. Его суть в том, что под влиянием «воспитания» в новых условиях так или иначе меняется «природа» ВСЕХ «воспитуемых» растений. Произошедшие изменения они передают своему семенному потомству, которое по этой причине оказывается более устойчивым к местному климату. А отбор, если и происходит, то имеет второстепенное значение.

В течение последних 100 лет генетики активно смеялись над мичуринским якобы невежеством. Смеялись до тех пор, пока не началась так называемая эпигенетическая революция. Оказалось, что в жизни живых организмов большое значение имеют не только сами гены, но и их состояние. При этом изменения в состоянии генов, произошедшие при жизни того или иного организма, могут в той или иной мере наследоваться его потомством.

В 2012 г. в журнале «Seed Science Research» опубликована статья норвежского исследователя российского происхождения Игоря Яковлева с соавторами «An adaptive epigenetic memory in conifers with important implications for seed production». Это обзор современных исследований адаптивной эпигенетической памяти у хвойных. В статье также обобщены результаты наблюдений за елью европейской в южной Норвегии. Там собрана отличная коллекция географических экотипов этого вида: местных, более северных и более южных. Первое поколение этих экотипов вело себя «по науке»: лучше всех чувствовали себя местные, южные повреждались морозом, северные медленно росли. Когда все они вступили в плодоношение, с них собрали семена. Вырастили потомство. И получили УДИВИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: потомство северных и южных экотипов по росту и устойчивости почти не отличалось от потомства местного экотипа. Причем, это не зависело от опыления чьей пыльцой сформировались семена. А определялось лишь тем, что все семена формировались в условиях местного климата.

Мичуринцы знали об этом и раньше. Они использовали это явление в селекционной работе. Некоторые работники ботанических садов, которые сравнивали потомство из привозных и местных семян, тоже были в курсе. Признание адаптивной эпигенетической памяти «большой» наукой обещает революцию в интродукции древесных растений. Особенно у нас в России, где из-за очень суровых климатических условий чрезвычайно затруднено введение иноземных видов в культуру. Получается, что главным способом решения этой проблемы у нас должно стать размножение интродуцентов семенами местной репродукции.

Мы исходим из того, что истина лежит между двумя крайностями; что правы и генетики, и мичуринцы (эпигенетики); что оба фактора объективно важны, что только их сочетание может обеспечить успех. Тем более, что именно так оно обычно и происходит: сначала выживают сильнейшие, а уже потом они дают потомство.

У нас огромная коллекция растений в постоянной экспозиции. Понятно, что для нее мы выбираем лучшие экземпляры, наиболее устойчивые в Сибири. Одна из главных целей этой работы – получение местных семян. На снимках два примера плодоношения экзотических видов деревьев. Плодов мало, они невзрачные. Но это первые в нашем регионе плоды данных видов. В этом их смысл и ценность.

|

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) с востока США. |

|

|

Шелковица черная (Morus nigra) из Юго-Западной Азии. |

|

Сибирь – это не только дикая тайга. Это еще и довольно серьезный центр ботанической, в том числе, интродукционной науки. Точнее, целая серия центров: ботанические сады и дендрарии есть во всех сколько-нибудь крупных сибирских городах. Всегда, когда это возможно, мы стараемся максимально использовать уже имеющиеся в Сибири интродукционные популяции не местных видов. Для иллюстрации приведем один пример: дуб черешчатый (Quercus robur). Он имеет огромный ареал – от Ирландии до Урала. Если для выращивания дуба в Сибири мы возьмем, например, желуди из Франции, то большинство сеянцев погибнут уже в первую зиму. Некоторые из украинских сеянцев, возможно, "протянут" несколько лет, но затем либо полностью погибнут от морозов, либо будут влачить жалкое существование. А вот если взять желуди на крайнем северо-востоке области распространения (например, в Башкирии), то результаты будут гораздо лучше. Еще лучше они будут, если мы используем конкретно сибирские, в идеальном варианте – конкретно местные желуди. Для выращивания растений на продажу мы по возможности используем именно такой репродуктивный материал.

Всегда, когда это возможно, мы стараемся максимально использовать уже имеющиеся в Сибири интродукционные популяции не местных видов. Для иллюстрации приведем один пример. Вот дуб черешчатый (Quercus robur). Он имеет огромный ареал – от Британских островов до Урала. Если для выращивания дуба в Сибири мы возьмем, например, желуди из Франции, то большинство сеянцев погибнут уже в первую зиму. Некоторые из украинских сеянцев, возможно, "протянут" несколько лет, но затем либо полностью погибнут от морозов, либо будут влачить жалкое существование. А вот если взять желуди на крайнем северо-востоке области распространения (например, в Башкирии), то результаты будут гораздо лучше. Некоторые из дубков, скажем, 1 из 10 окажутся вполне зимостойкими и, пройдя горнило естественного отбора, станут родоначальниками сибирской интродукционной популяции дуба. Желуди у них сформируются в местном климате. В их потомстве доля зимостойких в сибирских условиях растений будет уже достаточно высокой. Для выращивания растений на продажу мы по возможности используем именно такой репродуктивный материал. На снимке 20-летний дуб черешчатый – потомство сибирской интродукционной популяции. Он встречает вас прямо у главных ворот нашего питомника. Фотография сделана 6 октября, но листья уже полностью пожелтели. Это признак готовности дерева к успешной зимовке.

|

На снимке 20-летний дуб черешчатый – потомство сибирской (из г. Омска) интродукционной популяции. Он встречает вас прямо у главных ворот нашего питомника. Фотография сделана 6 октября, но листья уже полностью пожелтели. Это признак готовности дерева к успешной зимовке. |

||

Хвойных это касается еще в большей мере, чем лиственных. Просто потому, что мы уделяем им больше внимания. У нас плодоносят многие хвойные, бывает, ооочень экзотические. Например, кипарисовики. В Сибири их даже и вегетативно-то не размножают. Считается, что это бесполезно. Так да не так.

Вот это, например, кипарисовик лавсона (Chamaecyparis lawsoniana), пожалуй, самый «капризный» из кипарисовиков в части климатических предпочтений. Он как раз происходит из того самого западного сектора Северной Америки с суперокеаническим мягким климатом, который меньше всего подходит для интродукционного поиска. Достаточно сказать, что он живет вместе с секвойей вечнозеленой (Sequoia sempervirens). Ему можно быть благодарным просто за то, что он перезимовал в Сибири хотя бы один раз. А теперь посмотрите на фотографию.

|

Это Chamaecyparis lawsoniana ‘Golden King’ на 5-м году его сибирской жизни. Как и все остальные растения, зимует он у нас естественным способом, без никакого укрытия. Это, конечно, не дикий вид, а полукарликовый культивар. Поэтому зимой он находится под снегом. Всё равно, его состояние, а главное – обильнейшее плодоношение, просто поражают. Шишки у него мельчайшие. На фотографии целого растения их трудно разглядеть. Поэтому покажем их вам крупным планом. Видите, как много. |

Шишки кипарисовика лавсона мы посмотрели так, для общего развития. Понятно, что мы не надеемся акклиматизировать этот вид в Сибири. А вот некоторые «пограничные» виды, которым для гармоничной жизни в Сибири лишь чуть-чуть не хватает адаптивных возможностей, вполне могут быть продвинуты в эту сторону методом выращивания из семян местной репродукции.

|

| Ель мейера (Picea meyeri). В целом она живет у нас неплохо. Отличная альтернатива ели колючей (Picea pungens). И всё бы хорошо, но раз в несколько лет почки у нее подмерзают. Крона от этого деформируется: не радует ни нас, ни наших клиентов. Как тут быть? | Известно как: первым делом надо дождаться плодоношения. В хорошие годы такое случается. Собираем шишки, добываем семена, готовим к посеву. |

|

Они отлично всходят и автоматически становятся основой сибирской интродукционной популяции. Не пройдет и 15-20 лет как они дадут следующее поколение. У которого, скорее всего, не будет в Сибири никаких проблем. |

Кедровые сосны – это, как всегда, особая для нас тема. Еще в прошлом веке мы проехались по северным и западным окраинам ареала кедра корейского (Pinus koraiensis), чтобы заготовить черенки климатических экотипов, которые имеют максимальные шансы на эффективное выживание в Сибири. Собрали, привили на кедр сибирский, вырастили.

|

Многие клоны показали себя абсолютно устойчивыми, выглядят отлично, давно плодоносят. |

В хороший год, а хорошие годы у нашего кедра корейского бывают даже чаще, чем у кедра сибирского, шишки буквально некуда девать. Как у кота Матроскина молоком, ими заполнена буквально вся наличная тара. |

|

Орешки-семена мы, конечно, в пищу не употребляем: бережем зубы. Употребляем для посева. Это 2-летние сеянцы из сибирских семян. Есть, конечно, и более старшие, вплоть до 10-летних. Это надежная основа устойчивой сибирской интродукционной популяции. |

Есть, конечно, и более старшие, вплоть до 10-летних. Это надежная основа безупречно устойчивой сибирской интродукционной популяции.

Значение снежного покрова для успеха интродукции

Важнейшим положительным для древесных растений фактором в Сибири является мощный снеговой покров. Под снегом большинству древесных растений умеренного пояса не страшны никакие морозы. Поэтому особое внимание в своей работе мы уделяем карликовым подснежным формам древесных растений. Такой подход позволяет многократно расширить разнообразие предлагаемого посадочного материала. Низкорослые декоративные сорта есть практически у всех более или менее затронутых селекцией древесных растений умеренного пояса. Почти все они отлично живут в Сибири, т.к. зимуют под снегом.

Не будет преувеличением сказать, что у любого высокорослого дерева для САДА есть не один, а множество производных от него низкорослых культиваров, предназначенных для создания САДИКА. Если для создания большого САДА нужны гектары; для создания САДИКА вполне достаточно нескольких соток. Эти низкорослые культивары низкорослы в разной степени и вообще чрезвычайно разнообразны. Мы активно занимаемся испытанием низкорослых культиваров, разрабатываем технологию их выращивания. В нашей коллекции более 1000 клонов, производных только от четырех основных хвойных пород умеренного пояса – сосны, ели, пихты и лиственницы. А ведь есть еще туя, можжевельник, кипарисовик, лиственные растения. Таким образом, САДиК - это не просто аббревиатура названия нашей компании, это – важнейшие направление нашей работы.

Чтобы показать всё это и рассказать обо всём этом, можно было бы создать отдельный сайт. Много информации о карликовых сортах хвойных есть в нашем каталоге. Здесь мы покажем некоторые клоны, производные лишь от тех видов, которые в сильно- и среднерослом (надснежном) виде не имеют в Сибири ни малейшего шанса. Если даже они спокойно живут у нас и при этом отлично выглядят, то карликовые сорта других, более устойчивых видов, можно будет даже и не обсуждать.

Покажем лишь самые проблемные растения, происходящие из западного (тихоокеанского) сектора Северной Америки с мягким суперокеаническим климатом. При этом ограничимся лишь пихтами, которые традиционно считаются более «нежными», чем лиственницы, сосны и ели. Все они привиты на пихту сибирскую, все живут у нас уже не один год. Как правило, не менее 5, а некоторые и по 10-15 лет. «Сидят», конечно, не в чистом поле и не на полном солнце. Так хорошо, как на фотографии, выглядят, разумеется, не всегда. В некоторые годы они заметно повреждаются сибирским климатом и сибирскими грибными инфекциями (мы ведь их вообще не укрываем и фунгицидами не опрыскиваем).

В отношении всех этих растений действует наш обычный принцип: если кто-то не хочет жить, то это его проблемы. Вы скажете, что мы не жалеем наши растения, что это садизм. Согласимся, это, действительно, садизм … от слова «сад». Мы так действуем потому, что мы жалеем, в первую очередь, наших клиентов. Добрая половина которых имеют малоуходные, а то и вовсе безуходные сады: посадил и забыл. Если экзоты живут у нас в таком саду, значит, будут жить и у них. А у хороших, ответственных садоводов они просто расцветут и заколосятся. Итак, карликовые клоны из самого неподходящего для Сибири климата, какой только может быть в умеренном поясе. Их красотой восхитимся на входе, чтобы не восхищаться в каждом отдельном случае.

| Пихта миловидная, Abies amabilis, с западного макросклона Прибрежных хребтов, от Британской Колумбии до северной Калифорнии, клон 'Spreading Star’. “Spreading” значит распространяющийся, стелющийся. Действительно, вертикальных стволов не образует. Поэтому отлично зимует под снегом. |

Пихта благородная, Abies procera, из штатов Орегон и Вашингтон, где она вырастает до 80 м высотой. Испанское название клона ‘Bizarro’ само по себе говорит о ее южном происхождении. |

|

Тот же вид, клон ‘Glauca’. Он не карликовый, но у нас – карликовый. Причем, по собственной инициативе. Мы его ни чем не ограничиваем, но он сам знает свое место. |

Пихта великолепная, Abies magnifica. Еще более южный, чисто Калифорнийский вид. Данный конкретный клон происходит от «ведьминой метлы». Поэтому очень компактен. Привит на пихту сибирскую, штамб 25 см. |

Остальные сотни клонов, менее проблемных и более устойчивых, показывать не будем. Покажем в другое время и в другом месте. Несколько слов про экзотические лиственные деревья. Опять же не претендуя на полноту обзора, сформулируем лишь общую идею и покажем несколько примеров.

Когда сибиряк впервые попадет в какое-то теплое благодатное место, например, в Сочи или в Крым, его поражает пышность и разнообразие деревьев, используемых там для ландшафтного строительства. Большинство людей уверены, что о выращивании всех этих деревьев в Сибири не может быть и речи. Действительно, в форме одноствольного высокого прямостоячего дерева они у нас не живут, и в обозримом будущем жить не будут: потому, что их побеги и многолетние ветви, расположенные выше снегового покрова, обмерзают в холодные зимы. Зато все, что располагается ниже снегового покрова, у многих "южных" деревьев отлично сохраняется. Весной происходит регенерация кроны, вырастают мощные порослевые побеги с огромными красивыми листьями. Экзотическое дерево радует глаз хозяина и его гостей до самой осени. В такой форме у нас смогут жить многие замечательно декоративные виды.

|

Клен ясенелистный, Acer negundo ‘Flamingo’. В отличие от своего «прародителя» - дикого ясенелистного клена из «Черной Книги», сильно обмерзает, потом отрастает. Это не мешает ему привлекать внимание.

Клен остролистный, Acer platanoides ‘Drummondii’. Точно такая же история. Годовой прирост до 1,5 м. Из этих 1,5 м в среднем обмерзает 1,2-1,3 м. Несмотря на это, людям нравится: раскупают «в лет». |

|

|

Тот же вид, клон ‘Mirek’. Сильно обмерзает, растет «кустом». Пузыреплодники, и те выглядят у нас помощнее. Однако, как и любые клены с пурпурными листьями, чрезвычайно востребован на рынке. |

Конский каштан, Aesculus hippocastanum, с замечательно декоративными листьями. При максимальной, в конце лета, высоте 1 м имеет толщину ствола у основания 10 см. Потому, что ему лет 15, не меньше. Есть в продаже. |

Ну вот, видите, мы не продвинулись дальше латинской буквы «А», но уже пора заканчивать тему экзотических лиственных деревьев с порослевым возобновлением. Впрочем, покажем еще одно.

|

Сумах пушистый, Rhus typhina 'Laciniata'. Он у нас ежегодно отмерзает почти до уровня почвы. Но это не мешает ему быть интересным декоративным растением.

Можно было бы продолжить, но мы не будем этого делать, дабы не исчерпать терпение читателей. Смотрите каталог. В заключение несколько слов о кустарниках. Они самой природой предназначены для подснежной зимовки. Их основа – "узел кущения", от которого отрастают новые молодые ветви, располагается в почве или на ее поверхности, следовательно, не подвержен разрушительному влиянию зимних морозов. Поэтому ассортимент кустарников, пригодных для беспроблемного использования в Сибири, многократно шире, чем ассортимент деревьев. Это бересклет, барбарис, вейгела, дейция, кизильник, пузыреплодник, пятилистник, свидина, сирень, спирея, стефанандра, чубушник и многие другие. Каждый из этих родов представлен в нашей коллекции многими видами, многие виды – десятками сортов. Организовано их испытание. Испытанный материал размножается и поступает в продажу. Фотографии даже и приводить не будем. Потому, что привести несколько видов или сортов, значит, «обидеть» других. В нашем каталоге и прайс-листе есть многие сотни наименований отличных, абсолютно устойчивых в Сибири кустарников со всего мира. |