Защита

Защита

В данном разделе мы постарались осветить темы, касающиеся защиты растений. Здесь вы найдете информацию о болезнях, вредителях, грызунах.

Большая медицинская энциклопедия, которая выходила в СССР с 1974 по 1989 год, насчитывала 30 толстых томов. С тех пор объем медицинских знаний увеличился на порядок. А ведь это информация о болезнях и их лечении у одного-единственного вида приматов, Homo sapiens. Видов растений около 400 тыс., в том числе, изученных около 290 тыс. Можно представить себе масштаб разнообразия болезней и вредителей в растительном мире. Поэтому осветить в полной мере эту тему - чрезвычайно трудная задача. Информации много в самых разных источниках. Мы старались обращаться к научной литературе или хотя бы к статьям, которые написаны специалистами. Очень полезная и ценная для понимания проблемы оказалась книга, изданная в 2018 году под эгидой Российской академии наук «Защита древесных растений от возбудителей болезней и вредителей». В ней больше 300 страниц. Изучив ее и еще множество других изданий, а также учитывая собственный опыт, мы в данном блоке попытались кратко донести до читателей информацию о самых распространенных болезнях в Сибири древесных пород и мерах борьбы с ними. Тем, кто хочет знать больше, рекомендуем обратиться к специальной литературе. В конце статьи мы порекомендуем некоторые наиболее авторитетные источники. Вы легко найдете их в интернете по названию.

Болезни и вредители: эти две темы тесно связаны между собой. Больное растение привлекает к себе вредителей, т.к. защитные механизмы ослабевают. Пораженное вредителями растение имеет больше шансов заболеть по той же самой причине. Растения могут защищаться и способны восстанавливаться. Это зависит от степени зараженности и повреждений. Но чаще всего приходиться принимать меры по их спасению. Большое значение имеют профилактические меры защиты. Так, при пересадке растение испытывает стресс, защитные функции ослабевают и на таких растениях активнее распространяются вредители, вызывающие заболевания. Поэтому пересаженное растение желательно обрабатывать защитными средствами для предотвращения заселения возможных вредителей.

Многие болезни могут передаваться между хвойными и лиственными. Поэтому важное значение имеет свободное размещение растений в композициях и недопущение распространения заболеваний на соседствующие виды.

Есть несколько способов борьбы с болезнями и вредителями:

-) механический – ручной сбор вредителей, если их немного и они крупные, например, слизни;

-) химический – использование химических препаратов;

-) биологический – самый бережный способ по отношению к природе – привлечение на участок птиц и полезных насекомых, использование отваров, настоев и соков инсектицидных и фунгицидных растений. Рекомендуется для небольших любительских садов. Более подробно этот способ борьбы описан у Е.Т.Дудченко «Защита декоративных деревьев и кустарников от вредителей и болезней», 2009 г.

Для химической борьбы с болезнями и вредителями используются пестициды (от лат. pestis «зараза» и caedo «убивать») – ядовитые вещества. Среди них выделяют три главные группы:

-) инсектициды – для уничтожения насекомых и их личинок;

-) акарициды – для уничтожения клещей;

-) фунгициды – для борьбы с возбудителями грибковых болезней растений.

По характеру действия пестициды делят на: контактные и системные. Контактные поражают вредный объект только при контакте с ним, системные – проникают в ткани растений. Не рекомендуется использовать из года в год одни и те же препараты, их лучше чередовать.

В каждой из этих групп имеется множество препаратов. Необходимо четко соблюдать инструкцию по применению пестицидов и никогда самовольно не увеличивать кратность обработок и концентрацию раствора.

Для успешной борьбы, важное значение имеют оптимальные сроки обработки. Они зависят от конкретной болезни или фазы развития вредителя, в которой он наиболее уязвим. Обработку проводят неоднократно по мере появления молодых и более чувствительных поколений вредителей. Надо помнить, что взрослые вредители уже успели отложить яйца, а грибы образовать споры.

Погодные условия также важны. Не следует обрабатывать растения в жаркую солнечную погоду – раствор должен высохнуть на листьях до появления горячих лучей. Перед дождем обрабатывать растения бессмысленно. Лучшее время для обработки – раннее утро или вечер сухого теплого дня.

При химической обработке необходимо позаботиться о самозащите и о безопасности домашних животных. Беречь кожу и глаза. Не следует проводить обработку в ветреную погоду.

Для эффективной защиты растений от болезней и вредителей в первую очередь необходима эффективная диагностика.

Болезни

По совокупности признаков выделяют два типа болезней:

1) Неинфекционные болезни (непаразитарные). Возникают по причине неблагоприятных воздействий внешней среды. Это могут быть: низкие или высокие температуры, недостаток или избыток влаги в воздухе (температура и влажность могут быть губительны из-за того, что укрывной материал, служивший защитой в зимний период, был убран не вовремя), механические повреждения, моча животных (концентрированный солевой раствор вызывает ожоги и приводит к заболеваниям). Самой распространенной причиной неинфекционных болезней является недостаток или избыток питательных веществ в почве. Во вкладке «уход» в разделе «удобрение» мы описывали некоторые признаки, по которым об этом можно судить. В дальнейшем мы не будем обсуждать этот тип болезней. Чтобы от них избавиться, растения не надо лечить. Надо просто осуществлять за ними адекватный уход.

2) Инфекционные болезни (паразитарные). Возбудителями могут быть грибы, бактерии, вирусы и другие организмы. Бактериальные и вирусные заболевания, опасные для животных и человека, на древесных и кустарниковых растениях встречаются редко. Мы не будем на них останавливаться. Обсудим лишь грибные болезни, наиболее широко распространенные.

Поражения растений различными патогенами можно сгруппировать в типы болезней, которые характеризуются комплексом сходных симптомов. Меры борьбы с ними близки. Для первичной диагностики используют внешние симптомы. Приведем наиболее распространенные типы болезней.

|

Пятнистости. Распространенный тип болезней. Поражаются преимущественно листья, реже плоды, молодые побеги. Пятна – это отмершие участки ткани различных размеров, формы (округлые, угловатые, удлиненные), цвета (желтые, красные, бурые, черные, белые и т.д.) и структуры. Если пятнистость сильная и часто повторяется, то растение ослабевает, снижается его устойчивость к другим болезням, ухудшается декоративность. Развитию большинства видов пятнистости способствует высокая влажность. Болезнь развивается обычно во второй половине лета, вызывая преждевременное отмирание и опадение листьев на 1-1,5 месяца раньше срока. На пятнах грибного происхождения образуются спороношения возбудителей. Источником инфекции являются пораженные прошлогодние листья. Вот почему рекомендуется сжигать осенью опавшие листья. Приведем несколько фотографий для примера, как выглядит эта болезнь у разных растений. |

|||

|

|

|

|

| Пятнистость темно-бурая на липе | Кремовая пятнистость липы | Белая пятнистость на розах | Бурая пятнистость рябины |

|

|

|

|

| Бурая пятнистость березы | Бурая пятнистость дуба | Черная пятнистость клена на сухом листе | Белая пятнистость тополя |

|

Меры борьбы и защиты: -) Сгребание и сжигание опавшей листвы. -) В случае повторяющегося сильного поражения листьев необходимо в период вегетации 3-кратное опрыскивание с момента появления первых пятен (начало июля) бордоской смесью 1%, фундазолом 0,1% с соблюдением инструкции по расходу раствора. Чтобы не вызвать ожоги на листьях, деревья опрыскивают в утренние или вечерние часы. Если поражение слабое, опрыскивание можно не проводить. |

|||

|

Мучнистая роса. Характеризуется образованием на пораженных местах белого, мучнистого налета, представляющего собой грибницу со спороношением возбудителей. Листья и молодые побеги имеют вид как бы присыпанных мукой. Налет может появляться с обеих сторон листа или с какой-нибудь одной. Вначале он беловатый, нежный, паутинистый, малозаметный. Со временем налет становится белым, мучнистым. Мучнистая роса вызывает преждевременное пожелтение и опадение листьев. Перезимовав в опавших листьях, она возобновляет свое развитие на молодых листьях в новом вегетационном сезоне. |

||

|

|

|

|

Мучнистая роса боярышника: |

Мучнистая роса дуба | |

| поражение молодых листьев | формирование плодовых тел | |

|

|

|

|

| Мучнистая роса ивы | Мучнистая роса клена | Мучнистая роса розы | Мучнистая роса барбариса |

|

Меры борьбы и защиты: -) Сбор, сжигание или компостирование опавшей листвы для снижения запаса инфекции. -) Поскольку заражению подвержены, прежде всего, молодые листья и побеги, следует вносить комплексные удобрения, ускоряющие их рост. Восприимчивость к болезни сокращается при одревеснении побегов. -) Опрыскивание фунгицидами. |

|||

|

Парша. На листьях, побегах и плодах образуется бархатистый оливковый или зеленовато-бурый налет, представляющий собой мицелий со спороношением грибов-возбудителей. Характерный признак парши – почернение молодых побегов, которые часто загибаются в виде крючка. Широко распространена парша ивы. Пораженные листья преждевременно опадают. Меры защиты и борьбы: -) Сгребание и сжигание опавшей листвы. -) Опрыскивание фунгицидами. При слабом поражении опрыскивание можно не проводить. |

|

Ржавчина. Многочисленные болезни этого типа вызываются ржавчинными грибами. Проявляются в виде оранжевых или ржаво-коричневых, выпуклых, порошащих пустул и бурых коростинок (скоплений спор), выступающих наружу через разрывы эпидермиса и кутикулы листьев, коры ветвей и стволов. Пораженные листья и хвоя желтеют и преждевременно опадают. Больные побеги искривляются, легко обламываются. Наиболее распространенными являются ржавчина листьев тополя, ивы, розы. У хвойных пород на хвое или на коре побегов появляются мелкие цилиндрические пузырьки, заполненные желтой массой спор, или оранжево-красные восковидно-бархатистые подушечки. |

||

|

|

|

| Ржавчина ели | Ржавчина сосны обыкновенной | Ржавчина хвои |

|

|

|

| Пузырчатая ржавчина на сосне веймутовой | Ржавчина ивы | Ржавчина рябины |

|

Меры защиты и борьбы: -) Сгребание и удаление опавших листьев. -) У хвойных пород удаление пораженных ветвей или уничтожение сильно пораженных растений. -) Опрыскивание фунгицидами. |

||

|

Гнили. Гнилями поражаются все органы растения. Бывают корневые, комлевые (до высоты 2 м), стволовые, в т. ч. сквозные (по всей длине ствола), вершинные и гнили ветвей. Они вызываются грибами и бактериями. Признаки заболевания: резкое нарушение структуры, разрушение и размягчение тканей пораженных органов растений. Гнили бывают сухие и мокрые, мягкие и твердые. Поражаются все лиственные и хвойные породы. Главными источниками инфекции корневых гнилей становятся зараженные пни, древесные остатки, здоровая спелая древесина старше 20 лет. Наиболее распространенными возбудителями корневых гнилей древесных растений являются дереворазрушающие грибы. На древесине можно заметить плодовые тела грибов, которые и являются диагностическим признаком заболевания. Деревья заражаются спорами, которые образуются в плодовых телах и разносятся ветром, насекомыми, каплями дождя и др. Следствием гнилевых заболеваний является образование дупел, сухобочин, гнилевых язв. |

|

|

|

| Плодовые тела корневой губки на хвойных деревьях | Корневая губка на корне |

|

Меры защиты и борьбы: -) Предохранение деревьев от механических повреждений и морозобоин. -) Своевременное лечение ран с предварительной зачисткой и дезинфекцией очищенного места 5-процентным раствором медного купороса. -) Сбор и уничтожение плодовых тел с последующей дезинфекцией раны раствором медного купороса и замазкой ран садовым варом или масляной краской на натуральной олифе. -) Вырубка и уборка сухостоя и засохших ветвей. -) Удаление сильно пораженных деревьев и пней. |

|

|

Увядание (вилт, вертициллез, сосудистый микоз). Инфекционное заболевание, проявляется, как правило, при поражении сосудистой и корневой систем. Листья поникают, побеги становятся вялыми и погибают. Усыхание листьев начинается обычно с краев, цвет меняется с зеленого на бурый, черешки засыхают. Постепенно усыхает стебель. Характерный признак поражения – образование бурого кольца в слоях заболони, хорошо видного на поперечных срезах ветвей, стеблей, поросли и стволиков. Кольца сплошные или прерывистые. Вертициллезное увядание поддается лечению только на начальных стадиях путем введения в почву фунгицидов. |

||

|

.jpg) |

|

| Вертициллезное увядание (вилт) | Увядание (усыхание) ивы | Увядание ели колючей |

|

Меры защиты и борьбы: -) Удаление и сжигание больных деревьев и порубочных остатков. -) Своевременный полив, прополка, рыхление, внесение удобрений для повышения иммунитета. -) Обработка свежих пней раствором 5-процентного медного купороса. -) Борьба с переносчиками болезней – жуками-короедами и другими стволовыми вредителями в период выхода жуков (в мае-июне). -) Опрыскивание и пролив почвы системными фунгицидами. |

||

|

Шютте. Болезнь хвои, которую вызывают грибы. Хвоя изменяет цвет, отмирает и опадает. На пораженной хвое видны спороношения грибов. |

|||

|

|

|

|

| Сосна. Шютте обыкновенное | Сосна. Шютте снежное | Ель. Шютте бурое | Шютте можжевельника |

|

Меры защиты и борьбы разнообразны. Необходим грамотный подход к лечению. В зависимости от вида растения и вида шютте, производят опрыскивания пестицидами. На сайте Александра Неженеца, опытного человека, агронома и садовода, есть рекомендации по защите растений, в том числе по обработке конкретных видов растений конкретными препаратами от шютте. В научной литературе дается следующая рекомендация по лечению шютте – опрыскивание в течение всего вегетационного периода через каждые 2-3 недели бородской смесью 1%. Исходя из собственного опыта, мы бы порекомендовали вам следующие меры по защите растений. Пестициды мы используем не часто. А вот простые профилактические меры применяем. Практика показала, что можно обойтись либо вовсе без химии, либо минимизировать ее применение. Чтобы защитить растения от грибных заболеваний, достаточно посадить его на солнце, не в загущении, а на просторе, чтобы оно продувалось ветром, тогда лишняя влага не будет скапливаться и грибам попросту негде будет жить. Понятно, что с другой стороны будут возникать проблемы, связанные с обгоранием, морозобоинами и др. И с такими неприятностями тоже можно бороться без применения химии. Делать солнцезащитные экраны, защищать от зимних ветров. Вовремя убирать укрытия, чтобы не провоцировать размножение грибных инфекций из-за повышения температуры и влажности воздуха. |

|||

|

Некроз коры. Отмирание коры и камбия, заметное по изменению цвета пораженных тканей и появлению спороношения грибов. Чаще всего развивается на растениях, ослабленных стрессовыми ситуациями: засухой, подтоплением, подмерзанием, механическими повреждениями и др. Приводит к отмиранию ветвей, побегов и стволов. Меры защиты и борьбы: -) Создание хороших условий для роста растений. -) Обрезка и сжигание усыхающих ветвей, поросли, обработка мест обрезки 3-5-процентным раствором медного купороса. -) После обрезки обработка кроны бордской смесью 1%. |

Вредители

По способу питания их подразделяют на сосущих и грызущих. Первые высасывают сок из растений, вторые питаются тканями растений. К сосущим вредителям относятся насекомые: тли, хермесы, трипсы, цикадки, листоблошки, клопы, белокрылки, щитовки, червецы. А так же клещи.

Высасывание соков из растения приводит к изменению окраски, хлорозу, обесцвечиванию, «мраморности», появлению галлов, наростов, усыханию листьев и ветвей. Происходит изменение декоративности из-за образования паутинных, ватообразных и сахаристых выделений. При деформации тканей вредителями присутствуют сами насекомые или следы их пребывания (линочные шкурки, экскременты, паутинка и др.).

В книге «Защита древесных растений от возбудителей болезней и вредителей» (2018) описаны около 300 видов вредителей. Меры борьбы и защиты зависят от вида вредителя, а также от рода и вида растения. Мы опишем лишь нескольких самых распространенных вредителей, с которыми нам самим пришлось столкнуться.

|

Тля. Встречаются на лиственных и хвойных растениях. На побегах видны многочисленные мелкие зеленые, коричневые, черные насекомые. Они не только вредят сами, но и являются переносчиками грибных и вирусных заболеваний. Иногда на растениях, где есть тля, можно увидеть муравьев и божьих коровок. У тлей и муравьев установлены взаимовыгодные отношения. Тли высасывают сок из растений и выделяют сладкую патоку, которая служит пищей для муравьев. Муравьи переносят бескрылую тлю с одной культуры на другую, чтобы продолжить кормление. Божьи коровки питаются яйцами и личинками тли, а также являются хищниками других насекомых-вредителей. Поэтому божьи коровки — отличный помощник садовода, лучший биологический инсектицид, который только может быть в природе. |

||

|

|

|

| Тля на яблони | Тля на пихте | Тля на сосне обыкновенной |

|

|

|

| Тля на розах | Тля на чубушнике (жасмине) | Тля, муравьи и божья коровка |

|

Меры защиты и борьбы: -) Если тли немного, можно собрать вручную. -) Опрыскивание инсектицидами, чередуя препараты из разных классов. |

||

|

Хермес. Встречается на хвойных: ели, пихте, лиственнице, сосне, кедре. Очень мелкие насекомые, принадлежащие к семейству тлей. У нас в Сибири распространены примерно 8 видов хермеса. Для каждого вида хвойных он свой. Но признаки его заселения одинаковые: хвоя и ветви покрываются белым пушком (восковые нити, прикрывающие личинки, яйца хермеса). У них сложные жизненные циклы, некоторые виды питаются исключительно елью, другие - елью и другим хвойным деревом. Однако характерные для каждого вида галлы образуются только на ели. Крылатые особи - переселенцы перелетают на ель, где образуют галлы в верхней части побегов, затем возвращаются на кедр, пихту или лиственницу и откладывают яйца, из которых выходят зимующие личинки. Кедровый хермес (Pineus cembrae) может развиваться как на одном хозяине - кедре, так и с перемещением на ель. Если на ели образовались галлы, их необходимо удалить и сжечь. Сделать это надо до созревания галлов, чтобы не допустить переселение хермеса на другие хвойные деревья. Созревание галлов у видов хермеса происходит в разные сроки. Это июнь-начало августа. |

|

|

|

| Сибирский пихтово-еловый хермес (Aphrastasia pectinatae) | Сибирский кедровый хермес (Pineus cembrae) |

_(14480056502).jpg) |

|

| Обыкновенный сосновый хермес (Pineus pini) | Ранний лиственнично-еловый хермес (Adelges laricis) |

|

|

| Галлы лиственнично-елового хермеса на ели европейской | Галлы кедрового хермеса на ели сибирской выглядят как утолщенный побег |

|

|

| Галлы неизвестного вида хермеса на ели канадской | Галлы неизвестного вида хермеса на ели сибирской |

|

Меры защиты и борьбы: -) Регулярные опрыскивания растений инсектицидами: первую обработку проводить, когда появился комар, в середине или в конце мая; вторую – через 10 дней после первой обработки; третью – середина-конец июня. Осенью, в сентябре опрыскивают с целью уничтожения зимующих хермесов. -) До августа - удаление галлов с ели и сжигание их. Так как наружные покровы этих вредителей покрыты «белым пушком», контактные инсектициды мало эффективны. Необходимо тщательно полить под корень или обработать хвою системным препаратом, который проникает внутрь клеток, в результате все сосущие вредители погибают. К системным препаратам относятся: Актара, Конфидор и др. |

|

| Лиственничная почковая галлица. | |

|

|

| Почки лиственницы без галлицы | Лиственничная почковая галлица в первый год развития |

|

Лиственничная почковая галлица сохраняется на побегах несколько лет Меры защиты и борьбы: -) Обработка в мае-июне инсектицидами системного действия. -) При незначительном поражении - механическое удаление почковой галлицы и сжигание их. При сильном - удаление зараженных веток. |

Это комаровидное насекомое семейства галлиц. Личинка галлицы питается и развивается в почках лиственницы, вызывая ее ненормальное разрастание в галлы (луковицеобразная форма высотой до 1 см). Когда люди видят галлы на лиственнице, то часто принимают их за шишки. В первый год своего развития, пока их не много, они выглядят даже красиво. Их наружные чешуйки сначала зеленовато-охристые, затем красно-бурые, а к осени становятся светло-коричневыми. В следующие годы галлы чернеют и сохраняются на побегах несколько лет. При большой численности вредителя, молодые побеги оголяются, зимой подмерзают, часто присоединяется инфекция, дерево теряет до 90% почек, плодоношение снижается и все это влияет на декоративность растения. В Сибири паразитирует в основном на лиственнице сибирской. В искусственных насаждениях на лиственнице американской бывает не часто, редко встречается на других видах. |

| Жуки-короеды. | |

|

|

| Еловый лубоед | Короед-гравёр на сосне Веймутовой |

|

Короед на кедре сибирском |

В Сибири распространен шестизубый короед (стенограф) - жук из семейства долгоносиков, подсемейства короеды. Повреждает разные виды сосен, иногда елей, пихт и лиственниц. Часто встречаются: обыкновенный гравер, большой еловый лубоед. Особенно опасны инвазивные (не местные) виды короедов, которым наши деревья затрудняются противостоять: дальневосточный уссурийский полиграф на пихте сибирской и европейский союзный короед на кедре сибирском. Поселяются короеды в основном под толстой корой ослабленных сосен, кедров, а также на поваленных старых деревьях. При массовом размножении могут проявить интерес к более молодым и тонким стволам. Поселения короеда в дереве сопровождается появлением кучек буровой муки коричневого или пестрого цвета у основания или в трещинах заселенных стволов. Жуки начинают лёт обычно в конце второй декады мая. В начале июня жуки откладывают яйца, прогрызая под корой маточные ходы. Зимуют короеды под корой, в подстилке или в почве. При нашествии жуков, дерево начинает выделять много смолы, выталкивая вредителей. Её потёки хорошо видны на стволе. Таким способом дерево защищается. И действительно, если дерево здоровое, то оно самостоятельно справляется с атакой короедов. Поэтому крайне важно опрыскивать инсектицидами ослабленное весенней пересадкой дерево для предупреждения возможного заселения вредителей. Следует внимательно относиться к состоянию дерева, которое приобретается весной: если оно не с закрытой корневой системой, то должен быть большой ком, увязанный металлической сеткой. Тогда дерево приживется лучше и быстрее, а его устойчивость к вредителям останется высокой. Меры защиты и борьбы: -) Из насаждений удаляют все сломанные, сухие деревья. Проводят окорку свежих пней. -) До начала лёта короеда и поздней осенью деревья обрабатывают инсектицидами. Крупномеры поливают под корень системными инсектицидами (Би - 58, Конфидор). -) Если заселение короедов уже произошло, необходимо проводить инъекции с более сильной концентрацией препарата во входные отверстия жуков. -) В случае гибели дерева, его необходимо удалить вместе с корнями, сжечь и обработать почву системным инсектицидом. |

|

Личинка хруща

Восточный майский хрущ |

Майские жуки. В Сибири распространен восточный майский хрущ и нехрущ обыкновенный (или июньский хрущ). Жуки грубо обгрызают молодые листья у большинства лиственных растений (не повреждают листья ясеня и сирени). Личинки питаются корнями молодых (6-7 летних) хвойных и лиственных растений, которые при сильном повреждении корней часто погибают. Более взрослые растения часто ослабляются и отстают в росте. Меры защиты и борьбы: -) Внесение в почву энтопатогенной нематоды (ЭПН) - это круглый микроскопический червь, который питается личинками насекомых. Червь проникает в личинку вредителя, впускает симбиотических бактерий, что убивает личинку в течение 24-72 часов. На время зимовки нематоды могут уйти на глубину промерзания, затем опять поднимаются ближе к поверхности. Весной просыпаются и активно ищут пищу. Могут длительное время существовать без питания, но нужно следить за тем, чтобы почва была влажной. Продолжительность их жизни около 2–3 лет. Устойчивы ко многим современным пестицидам. У насекомых, оставшихся в популяции, не возникает иммунитет против нематоды. Препараты с использованием ЭПН абсолютно безвредны для человека, домашних животных, пчел, рыб, дождевых червей, полезных насекомых. При работе с ними не требуются специальные меры защиты. Пример: немабакт. -) Перед посадкой растений, внесение в почву гранулированных инсектицидов (например: базудин). -) Ручной сбор жуков с деревьев. В период лета жуков опрыскивание инсектицидами мест концентрации питающихся жуков (в основном на березе, дубе). |

|

Клещи. Относятся не к насекомым, а к паукообразным. Встречаются на лиственных и хвойных растениях. Еловый паутинный клещ Симптомы поражения – тонкая, редкая паутина, опутывающая хвою, в которую самки откладывают яйца. В местах сосания самкой и личинками клеща хвоя покрывается желтоватыми пятнами, а позже приобретает коричневатый цвет и осыпается. Личинка развивается 10-20 дней. За лето самка дает 3-5 поколений. Зимуют яйца на прошлогодних побегах. Наибольшие повреждения наносятся в конце лета, особенно в жаркие засушливые годы, деревьям с плохим поливом. |

|

Галловый клещ. Наросты на листьях липы, калины, клена, груши, дуба похожие на шипы или перчинки - красного, желтого и зеленого цвета. Вызывает эти наросты на листьях (галлы) укус и слюна галлового клеща. Галлы служат для клеща укрытием, где происходит появление потомства паразитов. Методы борьбы с клещами. Борьба с галловыми клещами состоит, в основном, в профилактической обработке. Если выросты на листьях уже появились, то борьба затрудняется. Поврежденная листовая пластинка не восстанавливается. Клещи зимуют на стволах и ветвях в микроукрытиях (например, в трещинках коры). Поэтому ее можно обработать перед набуханием почек контактным препаратом. Когда галлы почернеют, клещи начнут выползать на поверхность, тогда можно еще раз обработать. В период наличия зеленых или красных галлов — системные препараты (Би-58, в крайнем случае Актеллик, Фуфанон или Карбофос). Можно механически удалить поражённые галловым клещом листья, но не более 15% зелёной массы кроны. |

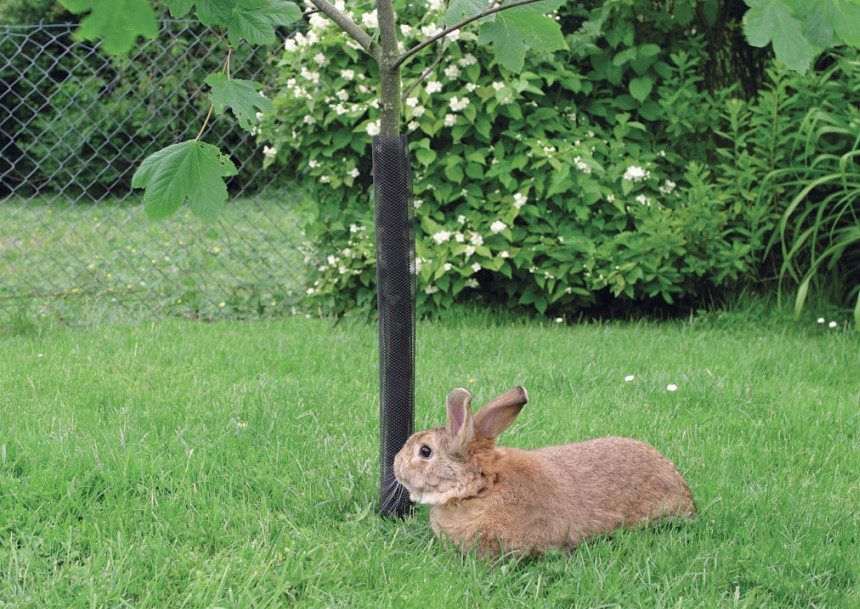

Грызуны.Полевки, мыши, зайцы, кроты и др. Повреждают корни, кору кустов и деревьев. |

|

|

|

| Сетчатый материал из металла и пластика | |

|

|

| Сетка самозакручивающаяся Treex | |

|

Меры защиты и борьбы: -) В теплое время года от мышей, полевок и кротов спасет обыкновенный кот. Эффективно также использование ловушек и капканов, которые представлены в продаже огромным ассортиментом. -) Отраву засыпают в отрезки шлангов, которые затем раскладывают под деревьями. Не рекомендуется применять при наличии детей и домашних животных. -) Наиболее эффективная защита деревьев в зимнее время заключается в обертывании стволов сетчатыми материалами из пластика или металла. Их устанавливают от самой земли (углубляя на 2–3 см) до высоты, превышающей уровень снежного покрова. Сетчатые материалы защищают от мышей, полевок и зайцев. Однако их необходимо периодически переустанавливать (в случае контакта материала и ствола дерева), чтобы не мешать приросту в толщину. В продаже бывает также самозакручивающаяся сетка TREEX, которая благодаря определенной упругости материала держит форму спирали и не сдерживает рост штамба, а процесс установки и снятия «стаканов» может повторяться неограниченное количество раз без снижения технических характеристик материала. Срок службы сетки 10 лет, она не гниет, не ржавеет, выдерживает температуры от -50°С до +85°С. -) Еще один из способов защиты не только от грызунов, но и от морозобоин это средство «Кольчуга» - пастообразное средство, которое наносится на ствол дерева и через 1-3 часа после нанесения образует защитный слой, предохраняющий кору от повреждения. Не препятствует сокодвижению и росту дерева, позволяет дереву дышать. Может наноситься на поврежденные участки ствола. Средство бесцветное и не ухудшает внешний вид дерева. Такая защита хороша тем, что можно защитить не только ствол, но и тонкие ветки, которые не обернешь сеткой. |

|

Список некоторых наиболее, на наш взгляд авторитетных источников информации о защите растений от болезней, вредителей, грызунов.

Ссылки на интернет ресурсы:

1. Живой лес: - интернет-журнал, в котором статьи пишутся людьми с ученой степенью.

2. Александр Неженец – редактор и один из авторов книги «Защита растений в питомнике и саду. Справочник». Этот справочник содержит практическую информацию об основных вредителях и болезнях декоративных растений с собственными оригинальными фотографиями авторов. Александр имеет свой сайт, где есть информация об основных болезнях и вредителях и о мерах борьбы с ними.

Список литературы, которую мы использовали и вам рекомендуем:

1. Трейвас Л.Ю. Болезни и вредители хвойных растений: атлас-определитель. – М.: ЗАО «Фитон+», 2010. - 144 с.: ил.

2. Кузьмичев Е.П., Соколова Э.С., Мозолевская Е.Г. Болезни древесных растений: справочник [Болезни и вредители в лесах России. Том 1.]. – М.: ВНИИЛМ, 2004 – 120 с. – илл.

3. Защита древесных растений от возбудителей болезней и вредителей/ Ткаченко О.Б. (и др.) – М.: РАН, 2018. – 336 с., ил.: 524, библиогр.: 29 (чтобы ознакомиться с книгой, требуется специальный доступ к научной электронной библиотеке «elibrary.ru»).